- 2014/04/18 : [実験]SSDをデフラグすると速くなるのか

- 2014/04/17 : PCの調子が悪くてプチフリすると思ったら、半分ソニーのせいだった

- 2014/04/15 : α7が点検修理から返ってきた!マウントが…!

- 2014/04/14 : α7を点検修理に出した話

- 2014/04/09 : Lightroom5.4の登場で、ソニー、富士フイルムのRAW現像が快適に!

- 2014/04/09 : Windows 8.1 Update をインストール!

- 2014/04/07 : [α7S]ソニーα7に早くも新機種が登場!

- 2014/04/07 : はてなの遅さは異常

- 2014/04/05 : ブログ記事下のメッセージフォームを撤去しました

- 2014/04/04 : CEO界隈における「クソジーコ問題」という間違ったジーコ認識

[実験]SSDをデフラグすると速くなるのか

前記事「PCの調子が悪くてプチフリすると思ったら、半分ソニーのせいだった」からの続きです。ソニーのソフトウェアの設計が賢くなく、画像ファイルが大量に生成され、SSDの空き容量が不足し、PCにプチフリが発生するようになってしまった問題です。SSDの老朽化、空き容量不足、断片化等がたまにPCのプチフリを引き起こした原因だと思われます。

SSDは、使い込んでいくうちに性能が低下していくことがよく知られています。HDDの場合は、断片化が発生すると速度が低下し、デフラグをすることによって性能が回復することも知られています。SSDの場合はどうでしょうか。SSDの場合は、「SSDをデフラグする意味はない!SSDの寿命を縮めるだけだ!」とよく言われています。本当にSSDにデフラグは意味がないのか、実験してみることにしました。

自分の場合は、一時SSDの空き容量が10GB程度まで減ってしまっていました。SSDはランダムリードが速いので、ファイルが断片化してもそれほど速度は低下しないと言われています。ただし、一度SSDを使い込んで容量を減らしてしまった場合、空き領域が断片化します。空き領域への書き込みが、断片化した細かい領域へのランダムライトになってしまうと、プチフリが発生するようになるのではないかという仮説が立てられます。

ということで、残り容量が10GB程度まで減ってしまったSSDのファイルを整理して、約20GBの空き領域を確保しました。そしてTrimを実行して、SSDの性能を回復させました。

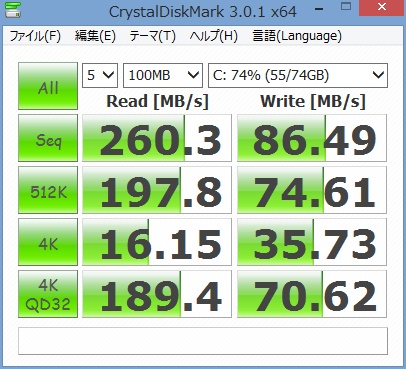

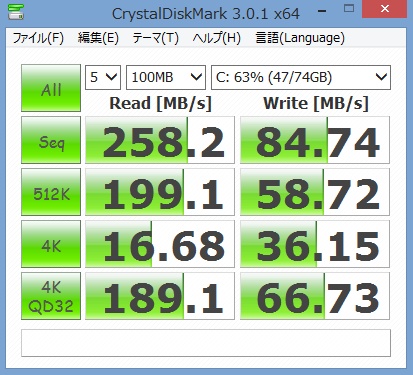

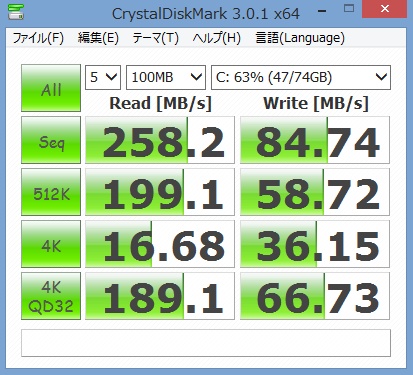

結果はこの通りです。

2009年の「SSDのファームウェアをアップデートした」の時に、ベンチマークした結果は以下の通りでした。OSは現在、Windowsを8.1にアップデートしています。2009年とは、マザーボード、SSD、CPU等の構成は同じです。「CrystalDiskMark」は、上で少し古いバージョンを使ったつもりでしたが、2009年はもっと古いバージョンでした。

CrystalDiskMarkのバージョンが違い、OSも違うため比較し辛いです。見るべきところは、4Kの項目です。現在よりも昔の方が、4KのRead/Write性能が良好のように見えます。つまり、SSDの長期使用により、4Kの性能が低下してしまったように見えます(バージョンが違い、誤差もあります)。

ハイブリッドスリープをオンにしている場合、PCの搭載メモリ容量が大きいと、hiberfil.sysのファイルサイズがかなり巨大になります。一時的にハイブリッドスリープをオフにし、powercfg.exeでhibernateをoffにすることによって、hiberfil.sysを削除してSSDの容量を開けています。デフラグ後にハイブリッドスリープを復活させたい倍は、逆の手順を踏んで、ハイブリッドスリープをオンにします。

ページングファイルもかなりの容量を使います。これも一時的に他のドライブにページングファイルを設定し直して、SSDの空き容量を確保します。デフラグ後には、ページングファイルを設定し直します。

すべて設定し終えたら、PCを再起動します。

効果があるか分かりませんでしたが、まずは空き領域のデフラグを実行してみました。空き領域のデフラグは、ドライブを選択し、アクション>拡張>空き領域のデフラグと選択します。空き領域のデフラグをしても、思っていたよりもきれいな配置にはなりませんでした。

空き領域のデフラグが終わったところで、SSDのベンチマークを取ってみました。性能が回復するどころか、むしろ512KのWrite性能が落ちてしまいました。誤差なのか何なのかはわかりません。

デフラグした結果、ほぼ断片化が解消されて、青い色に変わりました。なぜ断片化が解消されていない部分があるのか調べてみたら、Kasperskyで使用中のファイルでした。完全にきれいにするには、アンチウイルスソフトを止めてからデフラグを実行しないとダメだったみたいです。ちょっと失敗しました。

SSDのデフラグが終わったところで、もう一度Trimをかけて(効果があるのかどうかはわかりません)、PCを再起動しました。

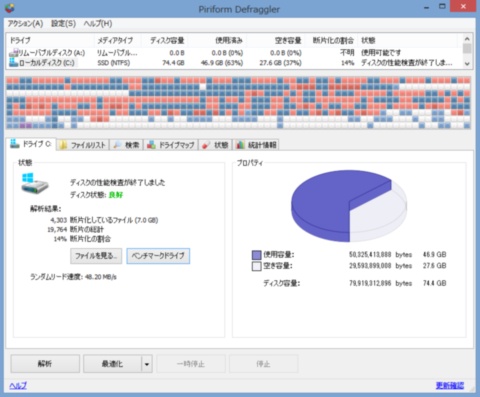

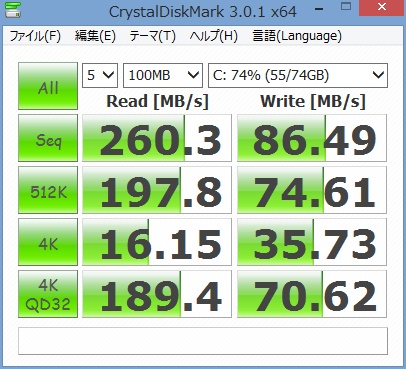

そして、もう一度SSDのベンチマークを取ってみると、驚きの効果が…!?

SSDは、使い込んでいくうちに性能が低下していくことがよく知られています。HDDの場合は、断片化が発生すると速度が低下し、デフラグをすることによって性能が回復することも知られています。SSDの場合はどうでしょうか。SSDの場合は、「SSDをデフラグする意味はない!SSDの寿命を縮めるだけだ!」とよく言われています。本当にSSDにデフラグは意味がないのか、実験してみることにしました。

まずはTrim

デフラグを実施する前に、まずはSSDのTrimコマンドを実行します。自分はIntel製のSSDを使っているので、「Intel Solid-State Drive Toolbox」が使えます。このツールで、Intel SSD Optimizerを実行します。Trim機能を使用すると、SSDのパフォーマンスが最適化されます。これを実行してからでないとデフラグの効果がわからなくなってしまうため、まずはTrimを実行します。いらないファイルをすべて削除してから、Trimを実行した方が良いでしょう。自分の場合は、一時SSDの空き容量が10GB程度まで減ってしまっていました。SSDはランダムリードが速いので、ファイルが断片化してもそれほど速度は低下しないと言われています。ただし、一度SSDを使い込んで容量を減らしてしまった場合、空き領域が断片化します。空き領域への書き込みが、断片化した細かい領域へのランダムライトになってしまうと、プチフリが発生するようになるのではないかという仮説が立てられます。

ということで、残り容量が10GB程度まで減ってしまったSSDのファイルを整理して、約20GBの空き領域を確保しました。そしてTrimを実行して、SSDの性能を回復させました。

CrystalDiskMarkでベンチマーク

Trimが終わったら、SSDの読み書き性能をチェックします。「CrystalDiskMark」を使ってベンチマークしてみました。結果はこの通りです。

2009年の「SSDのファームウェアをアップデートした」の時に、ベンチマークした結果は以下の通りでした。OSは現在、Windowsを8.1にアップデートしています。2009年とは、マザーボード、SSD、CPU等の構成は同じです。「CrystalDiskMark」は、上で少し古いバージョンを使ったつもりでしたが、2009年はもっと古いバージョンでした。

CrystalDiskMarkのバージョンが違い、OSも違うため比較し辛いです。見るべきところは、4Kの項目です。現在よりも昔の方が、4KのRead/Write性能が良好のように見えます。つまり、SSDの長期使用により、4Kの性能が低下してしまったように見えます(バージョンが違い、誤差もあります)。

SSDの容量空け

SSDのデフラグをする前に、SSDの空き容量を確保することが必要です。以下は、Windows8.1で自分がSSDの容量空けのために行った内容です(休止状態ファイルの一時削除以外は、上のTrim実行前に実施しました)。1.SSD内のいらないファイルを手動で削除まずは、SSD内のいらないファイルを手動削除し、ディスクのクリーンアップで空き容量を確保します。

2.ディスクのクリーンアップ

SSDのドライブを右クリック>プロパティ>ディスクのクリーンアップ>システムファイルのクリーンアップで、いらないファイルをすべて削除(ゴミ箱の中身やWindows Updateのファイルなど)。

3.ページングファイルの一時削除

コントロールパネル>システムのプロパティ>パフォーマンスオプション>詳細設定>仮想メモリで、SSDのページングファイルをなしにして、一時的に他のドライブに割り当てる。

4.休止状態ファイルの一時削除

電源オプションから、ハイブリッドスリープをオフ。

コマンドプロンプトを起ち上げ、「powercfg.exe /hibernate off」を実行。

5.再起動

ハイブリッドスリープをオンにしている場合、PCの搭載メモリ容量が大きいと、hiberfil.sysのファイルサイズがかなり巨大になります。一時的にハイブリッドスリープをオフにし、powercfg.exeでhibernateをoffにすることによって、hiberfil.sysを削除してSSDの容量を開けています。デフラグ後にハイブリッドスリープを復活させたい倍は、逆の手順を踏んで、ハイブリッドスリープをオンにします。

ページングファイルもかなりの容量を使います。これも一時的に他のドライブにページングファイルを設定し直して、SSDの空き容量を確保します。デフラグ後には、ページングファイルを設定し直します。

すべて設定し終えたら、PCを再起動します。

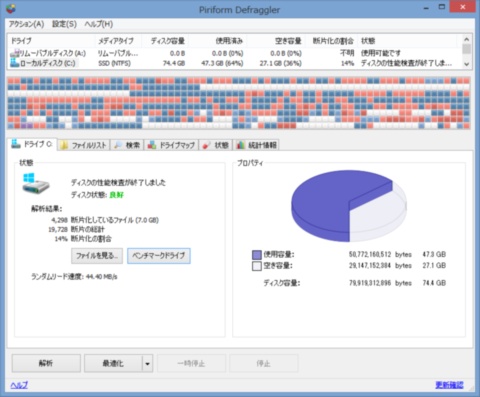

Defragglerで空き領域のデフラグ

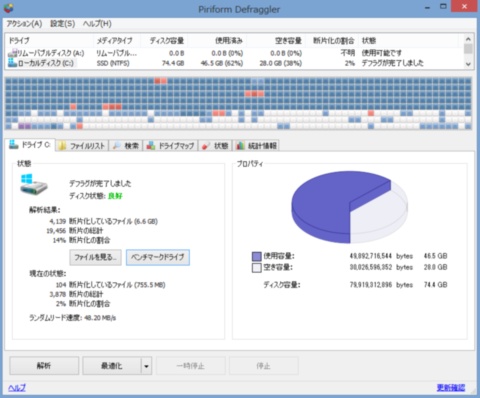

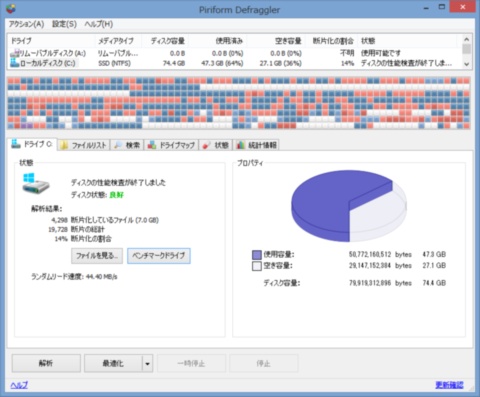

「Defraggler」というフリーのデフラグツールを使って、現在のSSDの状況を調べてみました。青いところが断片化されていない部分で、赤いところが断片化されている部分です。7GBのファイルが断片化されていました。また、予想通り空き領域の断片化も激しそうです。SSDの前半部分にまとまった領域の空き領域ができているのは、おそらく今までhiberfil.sysやpagefile.sysが割り当てられていた部分だと思われます。

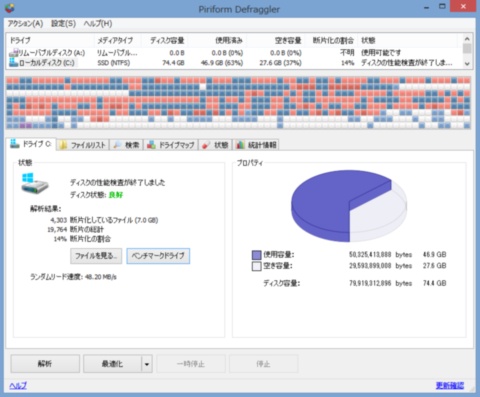

効果があるか分かりませんでしたが、まずは空き領域のデフラグを実行してみました。空き領域のデフラグは、ドライブを選択し、アクション>拡張>空き領域のデフラグと選択します。空き領域のデフラグをしても、思っていたよりもきれいな配置にはなりませんでした。

空き領域のデフラグが終わったところで、SSDのベンチマークを取ってみました。性能が回復するどころか、むしろ512KのWrite性能が落ちてしまいました。誤差なのか何なのかはわかりません。

DefragglerでSSDの完全デフラグ

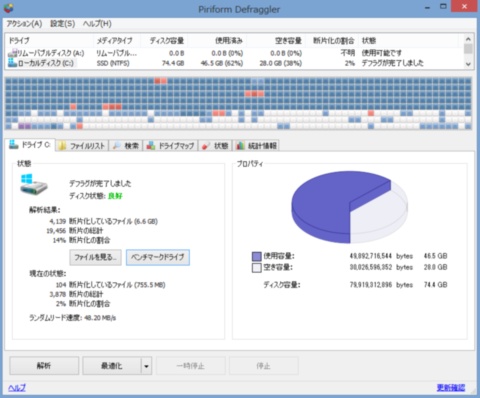

空き領域のデフラグは何の効果もなかったので、SSD全体をデフラグしてみました。「寿命が縮むから、SSDはデフラグするな!」と言われている行為です。デフラグした結果、ほぼ断片化が解消されて、青い色に変わりました。なぜ断片化が解消されていない部分があるのか調べてみたら、Kasperskyで使用中のファイルでした。完全にきれいにするには、アンチウイルスソフトを止めてからデフラグを実行しないとダメだったみたいです。ちょっと失敗しました。

SSDのデフラグが終わったところで、もう一度Trimをかけて(効果があるのかどうかはわかりません)、PCを再起動しました。

そして、もう一度SSDのベンチマークを取ってみると、驚きの効果が…!?

2014年04月18日 パソコン(PC)

PCの調子が悪くてプチフリすると思ったら、半分ソニーのせいだった

なんだか最近PCの調子が悪くて、「Firefox28の調子が悪いので、一時27に戻した」り、「prefs.jsを削除して、Firefoxのメモリ使用量を削減!」したりしていました。Firefoxについては、各種sqliteファイル等を削除し、ディスクキャッシュをオフにしてメモリキャッシュの容量を増やし、さらにアドオンの「Tab Mix Plus」をアンインストールし、代わりに「Tab Utilities」をインストールしたところ、Firefoxの調子は戻りました。

いろいろ手を打ってFirefoxの応答がなくなることはなくなったものの、なんだかPC全体で微妙なプチフリが起き始めました(コンマ数秒のプチフリ)。マウスカーソルがわずかに飛んだりとか。Cドライブの空き容量もなぜだか減ってきていたので、原因を探ってみました。

原因は…

ソニーの「PlayMemories Home」!

この前、ユーザー情報が漏れて長期間サービス停止していた「PlayMemories Online」ともつながっているソニーの画像管理ソフト「PlayMemories Home」が原因でした。

いろいろ手を打ってFirefoxの応答がなくなることはなくなったものの、なんだかPC全体で微妙なプチフリが起き始めました(コンマ数秒のプチフリ)。マウスカーソルがわずかに飛んだりとか。Cドライブの空き容量もなぜだか減ってきていたので、原因を探ってみました。

原因は…

ソニーの「PlayMemories Home」!

この前、ユーザー情報が漏れて長期間サービス停止していた「PlayMemories Online」ともつながっているソニーの画像管理ソフト「PlayMemories Home」が原因でした。

2014年04月17日 パソコン(PC)

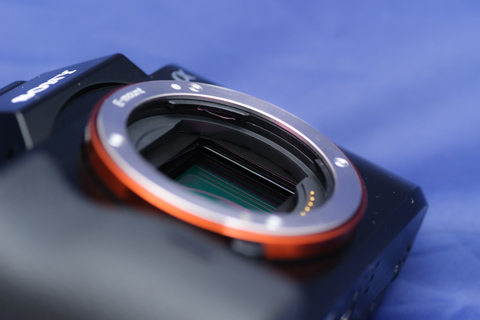

α7が点検修理から返ってきた!マウントが…!

「α7を点検修理に出した話」からの続きです。α7

サービスステーションに預けてから一週間近く経って、ソニーの人から電話がありました。工場での検査結果が出た、と。

ソニー:まずマウントアダプターについてですが、検査の結果、特に異常はありませんでした。このような流れの電話内容でした。

ZAPA:え?

ソニー:次にカメラの方。検査の結果、確かに○○であることは認められましたが、これは基準値内です。

ZAPA:え?

ソニー:マウントアダプターもカメラも、特に異常はありませんでした。

ZAPA:え?

ソニー:ただし、マウントアダプターをカメラに装着するときに、異音が聞こえました。もし希望であれば、カメラの外装を交換してあげることもできますがどうしますか?

前記事に書いたように、Aマウントのレンズを付けると左側が片ボケするのは、ソニー純正のマウントアダプター「LA-EA4

次にα7の方。上に「○○であることは認められました」と書いたのは、内容を隠しているのではなく、電話で言われた内容をうまく覚えていられなかったからです。1〜2度傾いていることは認められるとか、なんだかそのようなことを言われたような気がしますが、その後の話が急展開で忘れてしまいました。とにかく、完璧ではないけれど、基準値内で問題はないという内容でした。

で、マウントアダプターにもカメラにも異常がなければそれで終わりのはずなのですが、装着した場合に異音が聞こえるということを言われました。希望であれば特別にボディ外装を交換してあげてもいいよ、という向こうからのサービス提案でした。これを聞いたとき、「マウントアダプター単体、カメラ単体で異常がないのに、装着すると異音?それはどっちかに異常があるのでは?」と疑問に思いました。「外装の交換はどの部分ですか?」と聞いたら、「そうですよね。それは工場に確認してみないとわからないので、確認してから折り返しお電話しましょうか」と言われました。いや、それなら確認はいらないので、外装交換お願いしますと言って、電話を切りました。

マウントが柔らかいとかレンズが傾くとか、そういうのはすべて基準値内だけれども、なぜか特別にα7のボディ外装を交換してもらえることになりました。話を聞く限り、検査でマウントの傾きを調べることはあっても、マウントを手で押してどうなるかとか、レンズを付けた状態でたわむかとか、そういう検査はなさそうな感じを受けました。ソニー公式の点検により、メーカーとして製造面での落ち度は何もなく、すべて仕様の範囲内だということでした。「不良」とか「異常」とか、揚げ足を取られなそうな言葉は一切使わないところにサポートのプロ魂を見ました。「異音」については自分でも認識していない事象で、異音がするといきなりカメラボディの外装を交換してくれるようです。ネジを締め付け直して終わりとか、そういう簡単な修理では直らないようです。

それから4日後、再び電話がかかってきました。修理が完了したので取りに来い、と。秋葉原が遠いので、すぐには取りに行けませんでしたが、無事に回収してきました。

結果…

α7のマウントが硬くなった!

2014年04月15日 カメラ・写真

α7を点検修理に出した話

以前「ソニーα7Rとα7のマウントがふにゃふにゃな件」に書いたように、自分のα7

田中希美男先生も、α7/α7Rのマウントについて、ブログにこのようなことを書かれていました。

Photo of the Day 華奢なボディがちょいと気になったマウントがたわむ件については、ずっと前にソニーのサポートに問い合わせて、「強度的に問題ない」という回答をもらっていました。それでも、やけにグラグラするので、気になっていました。

α7/α7Rで、かんばってほしかったなあ、と感じたことはもうひとつ。

カメラボディの信頼性というか堅牢さというか…そういうところに手を抜かずにしっかりと作り込んでほしかった。

とくに、ボディマウント(ステンレス製)を見たとき、「なんだか薄っぺらいよなあ」と心配になった。押すと少したわむのだ。これには驚いた。ニコンやキヤノン、ペンタックスやオリンパスなどのカメラではそうしたことはゼッタイにあり得ない。

そんな話を先日、知人にしていたら「ネットでもそれを指摘している人がいましたよ」と教えてもらった。そうだろうなあ、アレには誰も気になるだろうなあ。

自分のα7にソニー純正のマウントアダプター「LA-EA4

2014年04月14日 カメラ・写真

Lightroom5.4の登場で、ソニー、富士フイルムのRAW現像が快適に!

Adobe Photoshop Lightroom 5 の最新アップデートLightroom 5.4 がリリースされました。Lightroom 5.4では、ニコンD4S

の最新アップデートLightroom 5.4 がリリースされました。Lightroom 5.4では、ニコンD4S 、富士フイルムX-T1

、富士フイルムX-T1 、オリンパスOM-D E-M10

、オリンパスOM-D E-M10 などの新しいカメラに対応したほか、新しいレンズプロファイルの追加、バグ修正、Lightroom mobileへの連携機能、富士フイルムのフィルムシミュレーション機能などが盛り込まれています。

などの新しいカメラに対応したほか、新しいレンズプロファイルの追加、バグ修正、Lightroom mobileへの連携機能、富士フイルムのフィルムシミュレーション機能などが盛り込まれています。

ソニーα7 シリーズでソニー純正マウントアダプタLA-EA4

シリーズでソニー純正マウントアダプタLA-EA4 を付けてAマウントのレンズを使った場合、電子接点からレンズ情報がRAW画像に記録されます。そのため、α7に一眼レフ用のAマウントのレンズを付けて撮った写真にも、簡単にレンズプロファイルを適用できます。ソニーAマウントユーザーもソニーFEマウントユーザーも嬉しい追加レンズプロファイルです。

を付けてAマウントのレンズを使った場合、電子接点からレンズ情報がRAW画像に記録されます。そのため、α7に一眼レフ用のAマウントのレンズを付けて撮った写真にも、簡単にレンズプロファイルを適用できます。ソニーAマウントユーザーもソニーFEマウントユーザーも嬉しい追加レンズプロファイルです。

Lightroomに標準搭載されているAdobe Standardというプロファイルは、個人的に全く満足できるものではありません。LightroomがX-Trans CMOSに対応したと言っても、Adobe StandardだけではRAW現像が活かされない状況でした。特に、青空や肌色がキレイに出ず、せっかくの富士フイルムの色合いが台無しになってしまう状況でした。

それが今回のLightroom 5.4では、新たに富士フイルム機専用のカメラプロファイルが追加され、フィルムシミュレーションに近い色合いを実現できるようになりました。搭載されたプロファイルは、PROVIA/STANDARD、Velvia/VIVID、ASTIA/SOFT、Pro Neg. Hi、Pro Neg. Std、MONOCHROME類です。

これが富士フイルムX-E1で撮影し、LightroomのAdobe Standardプロファイルを適用した写真です。青空はくすんでしまっているし、全体的に色褪せたような写真になってしまっています。

そしてこちらが、全く同じ写真にVelvia/VIVIDのプロファイルを適用して現像した写真です。プロファイル以外のパラメータは上の写真と全く同じデフォルトのままです。青空は青く、その他の色もかなり印象的で鮮やかな色合いとなりました。ビビッドなので当然、被写体によっては色が濃すぎる場合もありますが、鮮やかに仕上げたい場合には最適のプロファイルです。もちろんLightroomなので、プロファイルを適用した後に自由に調整もできます。

ソニーのレンズプロファイルが大量追加!

新しいレンズプロファイルの追加では、特にソニー用のレンズプロファイルが増えています。ソニーマウントは、Sony Aマウント、Sony Eマウント、Sony FEマウントの3つに分かれました。特に、今までサポートの少なかったSony Aマウントのレンズプロファイルが大量に追加されています。ソニーα7

富士フイルムのフィルムシミュレーションをサポート!

富士フイルムのカメラの場合は、X-Trans CMOSという特殊なイメージセンサーが採用されているために、対応しているRAW現像ソフトが少ない状況でした。富士フイルムはアドビと協力して、すでにLightroomでRAW現像できるようにしていましたが、色がかなりイマイチでした。以前、「富士フイルムX-Trans CMOSのRAW現像ソフト比較」をしたときには、結局RAW現像してもカメラ内JPEGに勝てないという結論に至ってしまいました。Lightroomに標準搭載されているAdobe Standardというプロファイルは、個人的に全く満足できるものではありません。LightroomがX-Trans CMOSに対応したと言っても、Adobe StandardだけではRAW現像が活かされない状況でした。特に、青空や肌色がキレイに出ず、せっかくの富士フイルムの色合いが台無しになってしまう状況でした。

それが今回のLightroom 5.4では、新たに富士フイルム機専用のカメラプロファイルが追加され、フィルムシミュレーションに近い色合いを実現できるようになりました。搭載されたプロファイルは、PROVIA/STANDARD、Velvia/VIVID、ASTIA/SOFT、Pro Neg. Hi、Pro Neg. Std、MONOCHROME類です。

早速、フィルムシミュレーションを試してみた

試してみたところ、追加されたフィルムシミュレーションの出来映えがとても良く、プロファイルを適用するだけで簡単にキレイな色が出せるようになりました。わかりやすく下にサンプルを用意してみました。これが富士フイルムX-E1で撮影し、LightroomのAdobe Standardプロファイルを適用した写真です。青空はくすんでしまっているし、全体的に色褪せたような写真になってしまっています。

そしてこちらが、全く同じ写真にVelvia/VIVIDのプロファイルを適用して現像した写真です。プロファイル以外のパラメータは上の写真と全く同じデフォルトのままです。青空は青く、その他の色もかなり印象的で鮮やかな色合いとなりました。ビビッドなので当然、被写体によっては色が濃すぎる場合もありますが、鮮やかに仕上げたい場合には最適のプロファイルです。もちろんLightroomなので、プロファイルを適用した後に自由に調整もできます。

2014年04月09日 カメラ・写真

Windows 8.1 Update をインストール!

本日4月9日、MicrosoftからWindows 8.1用のアップデート「Windows 8.1 Update」がリリースされました。

この「Windows 8.1 Update」をインストールすると、Windows 8.2やWindows 8.1 Service Pack1 といった名称に変化するわけではありませんが、Windows8.1のシステムに細かい変更点が多数加えられます。

元々Windows8は、タッチパネル用のモバイル向けUIと既存のデスクトップUIを融合したようなシステムになっていて、タッチパネル用に少し力を入れすぎてしまったせいか、既存のデスクトップユーザーから不満が出ていました。それを改善したのがWindows8.1で、そこからさらにデスクトップUIとタッチUIを融合させたのがWindows 8.1 Updateとなります。

以下、実際にWindows 8.1 Update をインストールしてみて、変わっていたところを列挙してみます。

この「Windows 8.1 Update」をインストールすると、Windows 8.2やWindows 8.1 Service Pack1 といった名称に変化するわけではありませんが、Windows8.1のシステムに細かい変更点が多数加えられます。

元々Windows8は、タッチパネル用のモバイル向けUIと既存のデスクトップUIを融合したようなシステムになっていて、タッチパネル用に少し力を入れすぎてしまったせいか、既存のデスクトップユーザーから不満が出ていました。それを改善したのがWindows8.1で、そこからさらにデスクトップUIとタッチUIを融合させたのがWindows 8.1 Updateとなります。

以下、実際にWindows 8.1 Update をインストールしてみて、変わっていたところを列挙してみます。

2014年04月09日 パソコン(PC)

[α7S]ソニーα7に早くも新機種が登場!

誰も作らなかったカメラこと、ソニーα7シリーズの最新機種として、「α7S」が発表されました。

数日前にα7sの登場が噂され、「s」は何の略だと話題になっていました。SONYのロゴが小さくなったSmallのSとか、マウントが硬くなったStrongのSとか、ひどいことも予想されていました。連写速度が少しはまともになるSpeedのSとか、うるさいシャッター音が静かになるSilentのSとか、もしかして手ぶれ補正付きのStabilizerのSとかも予想されていました。

答えは、感度を意味するSensitivityのSでした。α7Rの約3600万画素、α7の2400万画素から画素数を減らし、α7Sは約1200万画素となりました。 最高でISO409600の高感度を達成しています。以前、「画素数を減らすと低ノイズになる」という記事を書いたように、最新技術を用いて画素数を減らすとノイズが少なくなります。等倍鑑賞時のノイズの少なさを最大限に活かすため、α7Sには4K動画撮影機能が付きました。

ソニーの4K動画と聞いて、「もしかしてAVCHD?」と心配しました。α7の場合は、4K動画には対応せず、フルHDでの動画撮影ができます。記録形式は、AVCHD2.0で60p/28Mbps、24p/24Mbps、60i/24Mbpsなどです。AVCHDにこだわっているため、ビットレート的に超高画質は望めません。また、2400万画素の全ピクセルを読み出して縮小しているわけではなく、ラインスキップして1920*1080の画素だけを読み出しているため、ノイズ面でもそれほど有利ではありません。普通にキレイに撮れるけれど、パナソニックGHシリーズやCanon EOS movieのように映画で使えるほどキレイではない、というのがα7の動画性能です。

一方、今回発表されたα7Sはというと…

2014年04月07日 カメラ・写真

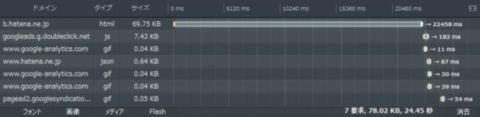

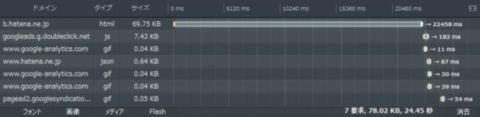

はてなの遅さは異常

ブラウザのお気に入りに入れているページで、ページを開こうとしてから表示されるまでに一番時間がかかるページは、はてなです。それも圧倒的な遅さで。普通のWebサイトなら、遅くとも数秒以内に開けないページはアウトです。

昔、ネット回線が遅い頃は、「8秒ルール」というものが存在していました。ページが表示されるまでに8秒以上かかってしまうと、ユーザーが諦めて他のページに移ってしまうという法則です。したがって、8秒以内にページを開けるように、ページをシンプルにしたりサーバーを増強したり、サイト運営側は努力する必要がありました。

最近の日本のネット事情は、ADSL、光回線、LTEなど高速回線が主流となっています。多少容量の大きなページでも、すぐに表示できるのが当たり前です。昔は8秒まで我慢できていたユーザーも、最近では数秒で我慢できないユーザーへと変わってきています。

さて、はてな。はてなのページは昔からずっと遅くて、ページを開くのに数十秒かかることもザラです。はてなのサービスの中でも特にはてなブックマークが重く、はてなブックマークの一部ページは、日本のネット界隈でも有数のページ表示の遅さです(普通はそこまで遅かったらエラーを返したりします)。

試しに、Firefoxの機能を使って、とあるはてなブックマークのページが表示されるまでの時間を計測してみました(画像クリックで拡大します)。

ドメインb.hatena.jpにアクセスしてから最初のレスポンスが帰ってくるまでに22458msかかりました。ページ全体でも24.45秒もかかっています。8秒ルールの3倍以上の遅さです。

昔、ネット回線が遅い頃は、「8秒ルール」というものが存在していました。ページが表示されるまでに8秒以上かかってしまうと、ユーザーが諦めて他のページに移ってしまうという法則です。したがって、8秒以内にページを開けるように、ページをシンプルにしたりサーバーを増強したり、サイト運営側は努力する必要がありました。

最近の日本のネット事情は、ADSL、光回線、LTEなど高速回線が主流となっています。多少容量の大きなページでも、すぐに表示できるのが当たり前です。昔は8秒まで我慢できていたユーザーも、最近では数秒で我慢できないユーザーへと変わってきています。

さて、はてな。はてなのページは昔からずっと遅くて、ページを開くのに数十秒かかることもザラです。はてなのサービスの中でも特にはてなブックマークが重く、はてなブックマークの一部ページは、日本のネット界隈でも有数のページ表示の遅さです(普通はそこまで遅かったらエラーを返したりします)。

試しに、Firefoxの機能を使って、とあるはてなブックマークのページが表示されるまでの時間を計測してみました(画像クリックで拡大します)。

ドメインb.hatena.jpにアクセスしてから最初のレスポンスが帰ってくるまでに22458msかかりました。ページ全体でも24.45秒もかかっています。8秒ルールの3倍以上の遅さです。

2014年04月07日 はてな

ブログ記事下のメッセージフォームを撤去しました

ブログ記事下に設置してあったメッセージフォームを撤去しました。先月から試験的にメッセージフォームを削除していたもので、今後も削除したままにすることに決定しました。これからは、コメント、連絡、お問い合わせ等がある場合は、ページ上部の「お問い合わせ」のリンクからよろしくお願いします。

昔はうちのブログにもコメントフォームがありました。コメントフォームがあると、記事閲覧者が自由にコメントを書き込んでいって、コメント欄に新しい価値が生まれることがあります。閲覧者同士の交流が始まることもあり、そういうのも好きでした。ただ、荒らしやスパムで埋め尽くされると管理が大変で、放置していると警察から連絡が来る可能性もあります(以前、レンタルで借りていた掲示板の投稿に警察から削除要請が来たことがありました)。閲覧者同士がケンカし始めたり、煽りや誹謗中傷のコメントが並ぶと精神的にダメージを受けます。それで、うちのブログではコメントフォームを外して、メッセージフォームに切り替えていました。

メッセージフォームは、「記事に自動的に表示されるコメントと違って、管理人のみに届くメッセージを送れる機能」と自分は考えていました。ただ、このメッセージフォームの説明が少しわかりにくく、通常のコメントフォームと勘違いして投稿する人もいました。せっかく質問してきてくれているのに、返信先のメールアドレスの記入がない、など。わかりにくかったので、これを機に、全記事ページ下に表示してあったメッセージフォームは撤去して、上の「お問い合わせ」リンクからのメッセージに統一することにしました。

メッセージフォームの撤去を決めたのはわかりにくいからというだけでなく、もう一つあります。それは精神的ダメージです。

昔はうちのブログにもコメントフォームがありました。コメントフォームがあると、記事閲覧者が自由にコメントを書き込んでいって、コメント欄に新しい価値が生まれることがあります。閲覧者同士の交流が始まることもあり、そういうのも好きでした。ただ、荒らしやスパムで埋め尽くされると管理が大変で、放置していると警察から連絡が来る可能性もあります(以前、レンタルで借りていた掲示板の投稿に警察から削除要請が来たことがありました)。閲覧者同士がケンカし始めたり、煽りや誹謗中傷のコメントが並ぶと精神的にダメージを受けます。それで、うちのブログではコメントフォームを外して、メッセージフォームに切り替えていました。

メッセージフォームは、「記事に自動的に表示されるコメントと違って、管理人のみに届くメッセージを送れる機能」と自分は考えていました。ただ、このメッセージフォームの説明が少しわかりにくく、通常のコメントフォームと勘違いして投稿する人もいました。せっかく質問してきてくれているのに、返信先のメールアドレスの記入がない、など。わかりにくかったので、これを機に、全記事ページ下に表示してあったメッセージフォームは撤去して、上の「お問い合わせ」リンクからのメッセージに統一することにしました。

メッセージフォームの撤去を決めたのはわかりにくいからというだけでなく、もう一つあります。それは精神的ダメージです。

2014年04月05日 お知らせ

CEO界隈における「クソジーコ問題」という間違ったジーコ認識

CEO界隈では、なぜか「クソジーコ問題」という言葉が流行っています。ここで言われる「ジーコ」とは、昔ブラジル代表で活躍し、Jリーグでは鹿島アントラーズ(住友金属時代から)の一員としてプレイした天才サッカー選手ジーコのことです。後に、サッカー日本代表の監督として、日本チームを率いました。

選手時代のジーコについては、プレイがクソだったということは全くなく、世界中から崇拝され、日本では「サッカーの神様」とも呼ばれるほどの存在でした。現役時代にクソだったのは、ジーコサッカーというジーコ監修のスーファミ用ゲームがクソゲーだったことくらいです。ただ、当のジーコ本人は「Zico: The Official Game」について,“サッカーの神様”ジーコ氏に聞く。人生・技術が凝縮された初めての“私のゲーム” - 4Gamer.netの中で、

では、なぜ「クソジーコ」と呼ばれてしまったのか。それは、サッカー日本代表の監督として、ワールドカップで結果を残せなかったからではないでしょうか。一応、ジーコジャパンとしてワールドカップ進出は果たし、最低限の仕事はしましたが。

一体なぜCEO界隈で、「クソジーコ問題」などという言葉が流行っているのか。問題を解く鍵は下記二つの記事にあります。

選手時代のジーコについては、プレイがクソだったということは全くなく、世界中から崇拝され、日本では「サッカーの神様」とも呼ばれるほどの存在でした。現役時代にクソだったのは、ジーコサッカーというジーコ監修のスーファミ用ゲームがクソゲーだったことくらいです。ただ、当のジーコ本人は「Zico: The Official Game」について,“サッカーの神様”ジーコ氏に聞く。人生・技術が凝縮された初めての“私のゲーム” - 4Gamer.netの中で、

そういった作品はあくまでプロモーションなどに少し協力しているだけで,“私のゲーム”ではないんです。と語っているように、「ジーコ監修」という表現は大げさで、本人にとっては「私のゲームではない」ということのようです。

では、なぜ「クソジーコ」と呼ばれてしまったのか。それは、サッカー日本代表の監督として、ワールドカップで結果を残せなかったからではないでしょうか。一応、ジーコジャパンとしてワールドカップ進出は果たし、最低限の仕事はしましたが。

一体なぜCEO界隈で、「クソジーコ問題」などという言葉が流行っているのか。問題を解く鍵は下記二つの記事にあります。

(優秀な) プレイヤーが監督 = マネジャーになった時に発生する問題について今日は書いてみたいと思います。

最近同じフェーズの経営者と話をしていると、既に彼らはプレイヤーとして仕事をしていない。巷では社員が10人程度になりながら、まだCEOがプレイヤーであることを「クソジーコ問題」と呼んでいる。

2014年04月04日 スポーツ