- 2014/04/04 : prefs.jsを削除して、Firefoxのメモリ使用量を削減!

- 2014/04/02 : ラブライブ! Solo Live! collection Memorial BOX II 発売!

- 2014/04/01 : イメージセンサーは自分でクリーニングするべきなのか

- 2014/03/31 : Firefox28の調子が悪いので、一時27に戻した

- 2014/03/28 : ニコンD600のゴミ問題で、同等品(D610?)への無償交換も実施へ

- 2014/03/26 : α7のSONYロゴを隠すのがごく一部でブームに!?

- 2014/03/25 : パナソニックから防塵・防滴(に配慮した構造)のGH4が発売決定!

- 2014/03/24 : α7がファームウェア更新でパワーアップ!

- 2014/03/19 : 『「インテル、はいってる」タブレット』が登場!

- 2014/03/17 : Android用Eye-FiをiPhoneで使ってみた

prefs.jsを削除して、Firefoxのメモリ使用量を削減!

先日の「Firefox28の調子が悪いので、一時27に戻した」の後、バージョンダウンしたFirefox27を快調に使えていたはずなのですが、また「応答なし」が再現するようになってしまいました。

「長期間の使用で重くなったFirefoxを一瞬で軽くする方法」の「places.sqlite」を削除してもダメで、あまり使っていないアドオンを削除してみてもダメでした。

アドオンの使用量をチェックできる「about:addons-memory」というアドオンも入れてみました。Firefoxのメモリ使用量が1GBを超えて異常な状態になっているときに、このアドオンを使ってチェックしても、暴走しているアドオンは見つけられませんでした。

ということで、次はFirefoxの設定を保存している「prefs.js」を削除してみることにしました。prefs.jsの場所(Windows8.1の場合)は以下の通りです。

C:\Users\ユーザー名\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ランダム文字列.default

2014年04月04日 パソコン(PC)

ラブライブ! Solo Live! collection Memorial BOX II 発売!

「ラブライブ!Solo Live! collection Memorial BOX II

前作「ラブライブ!μ’s Memorial BOX ? Solo Live! collection

予約した時点では、消費税アップが考慮されず、18,900円と表示されていました。CDの発売日は4月2日。消費税8%の影響をもろに受ける発売日のところ、そこは予約したソフマップの神業で回避できました。ソフマップ側で3月31日に発送してくれたので、旧消費税の5%のままで購入することができました。予約特典付きです。

購入記念に、スモークを炊いて撮影してみました。

2014年04月02日 音楽

イメージセンサーは自分でクリーニングするべきなのか

先日の「ニコンD600のゴミ問題で、同等品(D610?)への無償交換も実施へ」に関連する内容で、レンズ交換式デジタルカメラのイメージセンサー部分についてしまったゴミをどうするかという問題です。

前回の記事にも書いたように、イメージセンサー部分に付くゴミには2種類のゴミがあります。一つは、外から飛んでくるホコリが内部に入ってしまって、それがイメージセンサー前のローパスフィルター(あるいはLPFの代わりに付いているもの)に付着してしまうゴミ。もう一つは、カメラ内部からゴミやオイルが飛び散り、それがローパスフィルターに付着してしまうゴミです。イメージセンサー部分にゴミが付くと、レンズの絞りを絞って撮影したときに、写真に黒い汚れが写り込むことがあります。本来撮りたいはずの景色にはそのようなゴミは存在していないため、写真に写っているゴミは悪以外の何者でもありません。イメージセンサーにゴミが付いているという状況はなるべく避けなければいけません。

レンズ交換式デジカメである以上、外から飛んでくるゴミはどうしても付いてしまう可能性があります。内部から発生するゴミについては、一眼レフの方にはミラーボックスが付いているため、そこからゴミやオイルが飛び散る可能性があります。一眼レフに比べて、ミラーボックスのないミラーレス一眼の方が内部からのゴミは付きにくいかもしれません。一方で、外から来るゴミについては、ミラーボックスで守られている一眼レフと比べて、ミラーレス一眼の方はセンサー部分がむき出しになっているためにゴミが付きやすいかもしれません。

一眼レフ、ミラーレス一眼、どちらにしても、イメージセンサー部分にゴミが付くことがあります。大事なのは、なるべくゴミが付きにくいように扱うことと、付いてしまったゴミをどうするかということです。ゴミを付きにくくするには、レンズ交換時に、なるべくセンサー面を下に向けて、上からホコリが落ちてこないようにしつつ、素早く交換することくらいしかありません。「ゴミが付かないように屋外でレンズ交換をしない」と発言したりする人もいますが、自分はそれには賛成しません。

下の写真は、Windowsの壁紙風写真を撮ろうと思って、鳥取砂丘に行って撮ってきた写真です。風が強くて砂も飛んでいる状況でしたが、ここでもレンズ交換しました。

せっかくのレンズ交換式カメラなのですから、使いたいときに使いたいレンズに交換すべきだと考えています。

問題なのは、付いてしまったゴミをどうするか。まずはブロワーを使ってゴミを飛ばす努力を試みます。「ブロワー

2014年04月01日 カメラ・写真

Firefox28の調子が悪いので、一時27に戻した

次世代ブラウザ Firefox。いつまで次世代なのかわかりませんが、Firefoxの最新版Firefox 28が3月18日にリリースされました。

Firefox28にアップデートしてからというもの、とても調子が悪くなりました。ブラウザを開いていると、急にマウスがカクカクし始めて、ついには「応答なし」となります。原因として考えられるのは、Firefox28のバグ、プラグインの相性、アドオンの相性、SSDの寿命、メモリの故障などです。

SSDの寿命だとすると、PC全体が危ないので、とりあえずSSDのエラーチェックをしました。特に問題はありませんでした。次にプラグインの相性、特にFlashが怪しいので、Shockwave flashをオフにしてみました。Flashをオフにすると、全体のページの動作が軽くなって、スイスイ動くようになります。でも使っているうちに、結局Firefox28が重くなってしまいました。原因はプラグインではありません。「長期間の使用で重くなったFirefoxを一瞬で軽くする方法」で、places.sqliteの初期化も試してみましたが、良くはなりませんでした。

Firefox28が重くなったときのメモリやCPUの状況を調べてみると、暴走してメモリが1GB以上消費されていました。普段は300MB超程度で済んでいるので、怪しいのはメモリリークです。原因としては、Firefox28本体かアドオンが考えられます。もしFirefox28本体に問題があれば、とっくに巷で騒がれているような気がしますので、怪しいのはアドオンです。アドオンのどれが問題か、探し出すのはけっこう面倒です。いろいろインストールしていますので。自分としては以前インストールしたマウスジェスチャーが怪しいような気がしていますが、ソースコードを読みとくのが大変です。

2014年03月31日 パソコン(PC)

ニコンD600のゴミ問題で、同等品(D610?)への無償交換も実施へ

発売当初から騒がれていたニコンD600

Nikon | ニュース | 報道資料:ニコンデジタル一眼レフカメラ「D600」に関するお知らせ

デジタル一眼レフカメラ「D600」で撮影した画像に複数の黒い粒状の像が写りこむ現象に関して、ご愛用いただいているお客様、お取引先販売店様および関係者の方々に、ご心配やご迷惑をお掛けしていることにつきましてお詫び申し上げます。

ニコンは本件を重く受け止め、「D600」をご愛用のお客様に対しまして、引き続き、保証期間が過ぎても無償で、点検・清掃・シャッターおよび関連部品の交換などの対応を行っていますが、これらの対応を複数回実施しても、なお撮影した画像に黒い粒状の像が多く写りこむ現象が軽減されない場合には、「D600」または同等製品への交換をさせていただきます。

このD600のゴミ問題については、発売当初から、「使ってすぐ画像にゴミが写るようになってしまった」「センサークリーニングに出して、その日にまたゴミが付いた」「修理に出したが直らない」などのコメントが一部ユーザーからありました。

製造上、一部ロットの問題であれば、シャッターユニット交換をすれば直りそうなものですが、直らないという報告も出ていました。

そんな中ニコンは、D600に見切りを付け、ほとんど同じスペックのマイナーチェンジ機ニコンD610

なお、日本のユーザーはおとなしいので、こういったカメラの不具合を周りに報告すると、「ネガキャン乙」「ゴミが付くのは当たり前」「嫌なら売れば」などと周りから責められるだけだったりします。日本では保証期間を過ぎても無償点検・清掃してくれるわけだし、中国でゴミが付くのは大気が汚いからだろとか、そういうことを言われるだけの状況でした。不具合で悲しい思いをしているユーザーなのに、さらに周りから責められるというのが、この国ではよく起こったりします。

2014年03月28日 カメラ・写真

α7のSONYロゴを隠すのがごく一部でブームに!?

ソニーα7

しかもすべての文字に、明るくて白いダサい塗料を使っているわけではありません。ところどころに格好良い文字と格好悪い文字が混じっています(写真だとわかりにくいです)。

すべての文字にやや暗くて細い文字を採用してもらえれば何の不満も出なかったのに、ところどころ太くて白すぎる文字が混じっています。ボディの裏側については自分の問題なので、まぁ気にしなければ良いとして、困るのはボディ前面です。

「SONY」のロゴに、明るく白く太い塗料が塗られていて、これの自己主張があまりにも強すぎます。たとえば、誰かを100ショット撮ったら、その人は100回も自己主張の強い「SONY」のロゴを見ることになります。「SONY」ロゴの右下の「α」と「7」はもっと細くて、しかも銀色なので気になりません。レンズ側の文字も、もっと暗い白で、自己主張の弱い文字で書かれています。前面の「SONY」ロゴだけ、反射率の高い明るすぎる白で書かれていて、自己主張が強いです。もう少し暗い白にしてくれれば最高だったのに、非常に惜しいです。これがたとえばNEX-7のときはどうだったかというと、もっとフォントも小さくて、ボディに「SONY」のロゴが馴染んでいました。NEX-7は自己主張も強くなく、自然でした。

α7のSONYロゴに不満がある人は自分以外にもいるみたいで、みんな苦労しながらSONYロゴ隠しにチャレンジしているようです。

- ソニーα7(Rなし)の「SONYマーク」を塗りつぶせ! | 使える機材 Blog!

- SONYα7のSONYマークをなんとかする。 | 使える機材 Blog!

- モードダイヤルが壊れたSONYα7の顛末。 | 使える機材 Blog!

- 価格.com - 『ロゴを変えると・・・』 SONY α7 ILCE-7K ズームレンズキット のクチコミ掲示板

- 価格.com - 『ロゴ隠し』 SONY α7 ILCE-7 ボディ のクチコミ掲示板

- 価格.com - 『革貼りしてみました。完結編』 SONY α7 ILCE-7K ズームレンズキット のクチコミ掲示板

極めつけは、今日のデジカメ Watch掲載の記事。

ソニーα7/7Rは、ペンタ部正面に大きく「SONY」と刻印されている。白字ということもあり、このロゴは相当目立つ。今回はこのロゴをあえて隠し、無名性による視覚効果を試してみた。デジカメWatchにこんな記事が掲載されています。ソニーから苦情が来そうな記事です。

デジカメWatchにも掲載されていたくらいなので、自分もSONYロゴ隠しをしたときのログでも残しておきます(こういう記事を書くと、「ネガキャンだ!」「アンチしね!」と言ったコメントが来て怖いのです。逆に、褒めると「信者乙」「ステマだ!」と言われてしまい、間がなくて怖いです)。今回はデジカメWatchに便乗という形で。偶然、貼り革kitもAki-Asahiさんのもので同じでした。Aki-Asahiさんの貼り革はRX100

革の種類の希望としては、ブラックシュリンク(牛本革)が欲しかったのですが、試作をしてうまくカッティングができなかったとのことでした。

ということで、4040(合皮)を注文しました。

苦労しながら、貼り付けてみた結果…

2014年03月26日 カメラ・写真

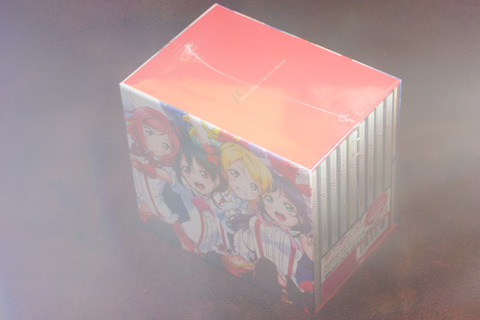

パナソニックから防塵・防滴(に配慮した構造)のGH4が発売決定!

CP+2014で展示されていたパナソニックのGH4の発売日が決定しました。

- デジタルカメラ LUMIX DMC-GH4発売 | プレスリリース | ニュース | パナソニック企業情報 | Panasonic

- DMC-GH4|デジタルカメラ LUMIX(ルミックス)|Panasonic

「あれ、Blackmagicのは?」と思って調べてみたら、「Blackmagic Design: Blackmagic Production Camera 4K」の公式サイトに、「4Kデジタルフィルムカメラ」と書かれていました。ムービーカメラはミラーレス一眼のカテゴリではないという判断のようです。

さて、GH4はボディの造りにこだわっていて、そのタフネスさが自慢のようです。防塵防滴のページを確認してみたところ、ちょっと気になる記述が…

防塵・防滴

フィールド撮影環境でも耐えうる防塵・防滴構造設計

ボディの接合部や操作部材には、シーリング構造による防塵防滴設計を採用。頑丈なボディで、アクティブに屋外での撮影ができます。

●防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、ほこりや水滴の侵入を完全に防ぐものではありません。

●防塵・防滴性能を十分に発揮させるために以下のことにご注意ください。

「フィールド撮影環境でも耐えうる防塵・防滴構造設計」と書きながら、下の方には、「防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、ほこりや水滴の侵入を完全に防ぐものではありません」と書かれています。

ソニーのα7で見かけた「防塵・防滴に配慮した構造」ってやつですね。最近の流行りでしょうか。

2014年03月25日 カメラ・写真

α7がファームウェア更新でパワーアップ!

ソニーα7(ILCE-7/B)

[α7をお使いのお客様]使い勝手が良くなったのは、大きく二点あります。一つは、リリース内容通りの起動時間。そしてもう一つは、リリース内容に書いてない部分でのアップデート。これの更新が本当にすばらしいものになっています。

1. SEL70200G 対応

ファストハイブリッドAF対応

※今後発売のEマウントレンズにも対応

フォーカスホールドボタン機能の対応の追加等

2. 起動時間の短縮

電源スイッチが「ON」の状態から「OFF」にしてすぐに「ON」した場合の起動時間が短縮されます。

3. 画質向上

4. PlayMemories Camera Apps 対象アプリケーションの追加・機能向上

「ライブビューグレーディング」「スムースリフレクション」アプリに対応しました。

「タイムラプス」 (Ver.2.00以降で対応)のAEの滑らかな追随に対応しました。

起動時間が体感で2倍速くなったような感じに!

α7の起動時間というのは信じられないほど遅く、「まだ?まだ?」と何度確認しても終わらないくらいの遅さです。今回、ファームアップ後に起動時間を計測してみたところ、初期起動には12〜13秒台かかりました。「え、1.2秒とか0.12秒の間違いじゃないの?」と思われそうですが、12秒以上かかります(電源スイッチをONにしてから、AFが動くようになるまでの時間)。ニコンD800の起動時間が0.12秒ですから、それの100倍以上遅い計算になります。

α7の起動時間は、状況によってまちまちです。一番時間がかかるのは、バッテリーを入れ直した後の起動です。その時は、上にも書いたように12〜13秒台かかります。一度バッテリーを入れて、一度電源をONにしてOFFにした後は、もう少し速くなります。それも、電源をOFFにして即ONにした場合と、時間をおいてからONにした場合で、起動時間が違っていました。ファームウェア更新前は、電源OFF→即ONの場合、5〜7秒台程度かかり、とてもストレスがたまるものでした。

今回のファームウェア更新後に、電源OFF→即ONの起動時間を計り直してみたところ、2〜3秒台へと大幅短縮されました。体感でも倍くらい速くなった印象があります。今までの「信じられない起動の遅さ」から「信じられる起動の遅さ」へとパワーアップして、とても使いやすくなりました。

なお、起動時間が遅い仕様を解決する方法として、「こまめに電源を切らない」「なるべく電源を入れっぱなしにしておく」のが最善策だったりします。幸い、旧NEXシリーズとバッテリーは共通ですので、予備のバッテリー「NP-FW50

メモリーカード書き込み中の硬直時間が大幅短縮!

そして今回のファームアップで一番嬉しかったのがここ!メモリーカード書き込み中の硬直時間の大幅短縮!アマゾン限定「SDSDXPA-032G-JAZ」を購入。95MB/sの威力は?の記事で、「α7にはバッファが十分積み込まれているのに、アクセスランプ点灯中はコントロールホイールを回しても無意味になるという、その仕様が良くありません」と書きました。α7には、画像書き込み中にコントロールホイールをいくら回してもISO感度を変更できないという仕様がありました(実際はコントロールホイールだけではなく、前ダイヤルや後ダイヤルも操作を受け付けない時間がありましたが、コントロールホイールが一番硬直時間が長いように感じていました)。一枚撮って、そのすぐ後にISO感度や絞りを変えて撮り直したいときに、メモリーカードへの書き込み中のため一切操作を受け付けてくれなくてストレスでした。

それが今回のファームアップで、改善!ファームアップ前はアクセスランプ点灯中に操作を受け付けなかったのに対して、ファームアップ後はアクセスランプ点灯中でも操作を受け付けるようになりました。つまり、一枚撮ってすぐコントロールホイールを回しても、ISO感度が変更できるようになったのです。ファームアップで、当たり前のことが当たり前にできるようになりました。別にバグではなく仕様なので、ファームウェア更新での改善はもしかしたら期待できないのではないかと心配もしていましたが、今回のファームで改善されました。

すばらしい改善なので、リリース内容に「操作性向上」とか書いてくれても良さそうなものですが、どこにも書かれずなぜかひっそり改善されていました。

2014年03月24日 カメラ・写真

『「インテル、はいってる」タブレット』が登場!

ビックカメラから、インテルプロセッサー搭載7.9インチAndroidタブレットPCが発表されました。その名も…

「インテル、はいってる」タブレット!

「インテル、はいってる」タブレット - ビックカメラ.com

『「インテル、はいってる」タブレット』は、CPUにIntelのAtom Z2580を搭載したAndroidタブレットです(SiALタブレットSI01BB)。液晶は7.9インチIPS液晶で、解像度は1,024×768ドット。重さは380グラム。価格は、税抜きで24,800円。インテルのCPUが入っていること以外は、特に特筆すべき点はなさそうなAndroidタブレットです。

予約受付は明日の3月20日から。発売は4月下旬予定だそうです。

コスパを重視するなら、型落ちモデルのNexus 7 (2012) 32Gモデル が1万円台前半で売られていますし、性能や解像度にこだわりLTEも使用したいというのならNexus7 ( 2013 ) 32G LTEモデル

が1万円台前半で売られていますし、性能や解像度にこだわりLTEも使用したいというのならNexus7 ( 2013 ) 32G LTEモデル が売られています。Androidタブレットなら、わざわざインテル製CPUにこだわる必要性はなさそうに思えますがどうなんでしょう。

が売られています。Androidタブレットなら、わざわざインテル製CPUにこだわる必要性はなさそうに思えますがどうなんでしょう。

「インテル、はいってる」タブレット!

「インテル、はいってる」タブレット - ビックカメラ.com

『「インテル、はいってる」タブレット』は、CPUにIntelのAtom Z2580を搭載したAndroidタブレットです(SiALタブレットSI01BB)。液晶は7.9インチIPS液晶で、解像度は1,024×768ドット。重さは380グラム。価格は、税抜きで24,800円。インテルのCPUが入っていること以外は、特に特筆すべき点はなさそうなAndroidタブレットです。

予約受付は明日の3月20日から。発売は4月下旬予定だそうです。

コスパを重視するなら、型落ちモデルのNexus 7 (2012) 32Gモデル

2014年03月19日 パソコン(PC)

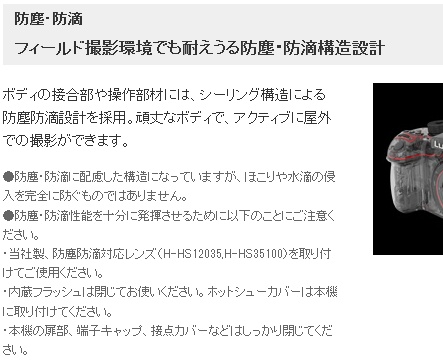

Android用Eye-FiをiPhoneで使ってみた

前回の「ドコモAndroid用Eye-Fiカードを雑誌付録で手に入れた」からの続きです。雑誌の付録でドコモAndroid専用のEye-Fiカードを手に入れたので、それを改造してiPhoneにも転送できるようにしようという話です。

1.準備するもの

「“カワイイ"をシェアする写真術 (別冊ステレオサウンド)

Eye-Fiカード 01、Eye-Fi対応デジカメ、iPhone、そして写真にはありませんがWindowsまたはMacのPCです。

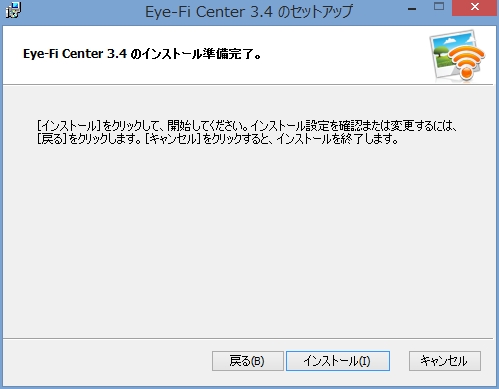

2.Eye-Fi Centerをインストール

Eye-Fiカード 01をAndroid専用ではなく、iPhoneでも使えるようにするには、製品と異なるファームウェアをインストールするだけだったりします。「ダウンロード | よくある質問 | Eye-Fi Japan」のページに「Eye-Fiカード 01、Eye-Fiレシーバー for ドコモのお客様はこちら」と書いてあるのが、本来のEye-Fiカード 01用ソフトウェアです。それを無視して、その下にある「Eye-Fi Center Software」の「Windows用のインストーラー」をダウンロードします(Windows PCの場合)。

製品と異なるファームウェアを導入するため、サポートは受けられなります。導入の際は十分注意してからインストールするようにしてください(雑誌の付録なので、元々たいしたサポートは受けられませんが)。

3.Eye-Fiのファームウェアを更新

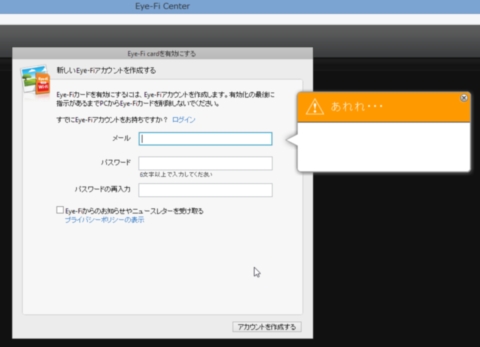

Eye-Fi Centerのインストールが終わると、Eye-Fiアカウントでのログインを求められます。何も入力しないと、「あれれ…」というかわいい吹き出しが出てきます。アカウントを持っていない人は、ここで新規に作成します。

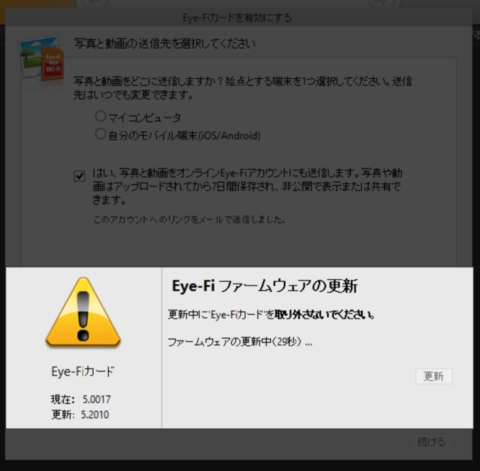

Eye-Fiカード 01を、PCにつなぎます。カードリーダーは、この前購入した「ELECOM MR3-A001BK」です。Eye-Fiカードを差し込むと、Eye-Fiファームウェアの更新を促されます。このファームを導入すると、Android用やEye-Fi Mobiの機能が失われて、Eye-Fi Pro X2の機能と同等になります。後戻りできないようなので、導入の際はご注意ください。どうやらEye-Fiカード 01は、Android用の特殊なハードウェア構成をしているというわけではなく、ソフトウェア的に機能を切り替えているだけのようです。

ファームウェアの更新が終わったら、SDカードを抜きます。

4.Eye-Fiカードをデジカメに挿入

Android専用のEye-Fi Mobiの性能から、Eye-Fi Pro X2同等の性能に生まれ変わった雑誌付録のEye-Fiカード。これをEye-Fi対応デジカメに挿入します。まずは、ソニーのRX100

電源を入れてみると、SDカードのマークがEye-Fiのマークに切り替わりました。Eye-Fiアップロードの切り替えについては、RX100の場合はメニューからONとOFFを切り替えられるようになっています。これによって、無駄な電力消費を抑えることや、飛行機内などの電波禁止環境でも簡単に設定を切り替えることができます。撮影可能枚数はRAW+JPEGで、116枚。4GBのカードなので、とても少ないです。

2014年03月17日 カメラ・写真