- 2014/03/15 : ドコモAndroid用Eye-Fiカードを雑誌付録で手に入れた

- 2014/03/14 : X-T1の光漏れ問題で、富士フイルムが無償修理開始

- 2014/03/11 : iPhoneをiOS7.1にアップデート!良くなった点やバグなど雑感

- 2014/03/10 : Sigma dp2 Quattroを握ってみた感想

- 2014/03/07 : α7のEXIFに焦点距離やレンズ情報を入力する方法2

- 2014/03/06 : α7のEXIFに焦点距離やレンズ情報を入力する方法1

- 2014/03/05 : カードリーダーを買い換えた(ELECOM MR3-A001BK)

- 2014/03/03 : 【更新】α7とα7Rの防塵・防滴記述が海外で消えたらしい

- 2014/02/28 : [更新]ソニーα7Rのマウントが3か月でぶっちぎれた人がいるらしい…

- 2014/02/27 : ポップアップストロボディフューザーの効果

ドコモAndroid用Eye-Fiカードを雑誌付録で手に入れた

α7

α7のスマートフォン転送機能になれてしまうと、コンパクトデジカメのRX100

今まで、Wi-Fi機能の付いていないカメラの場合、Eye-Fiカード等を使って、スマホへ画像ファイルを転送するのが一般的でした。ただ、Eye-Fiカードは容量が少ないのに価格が高かったり、書き込み速度が遅かったり、そもそもSDカードだけの販売でCFカードに対応していなかったりで、今まで手を出さずにいました。

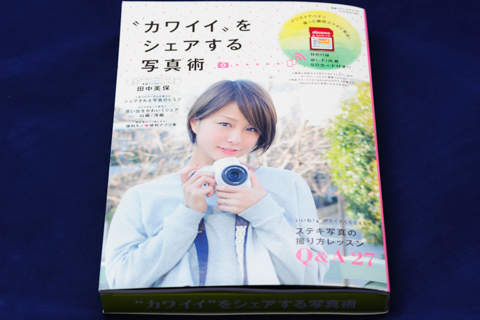

先月、「“カワイイ"をシェアする写真術 (別冊ステレオサウンド)

それで、今月もう一度「“カワイイ"をシェアする写真術 (別冊ステレオサウンド)

付録のeye-fiはそのままではiphoneに対応していませんが、eye-fi公式ホームページでeye-fiとしてファームウェアをアップデートすることでようです。文章が少しおかしいですが、どうやらEye-Fiのファームをアップデートすると、iPhoneでも使えるようになるようです。

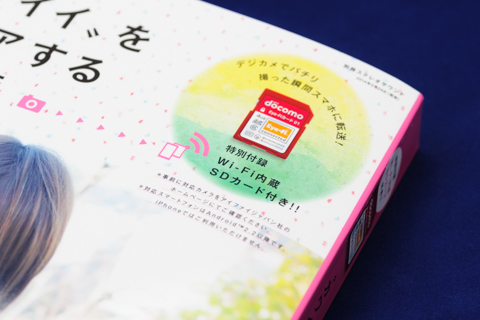

ということで、もう一度付録のEye-Fiカードについて調べて直してみました。付録に付いているのは、「NTTドコモ Eye-Fiカード 01

表紙の右上に、「docomo」と書かれたEye-Fiカードが付くことが記載されています。

この特別付録「Wi-Fi内蔵SDカード」は、壊れても修理してもらえません。また、ドコモショップに持って行っても対応してもらえません。ということが、2ページ連続で書かれていました(付録を包む雑誌全体の表紙の裏と、本文が載っている雑誌の表紙の裏)。

付録を取り出してみました。

2014年03月15日 カメラ・写真

X-T1の光漏れ問題で、富士フイルムが無償修理開始

一部で話題になっていた富士フイルムのレンズ交換式プレミアムカメラ「X-T1 」が光漏れする問題について、富士フイルムから正式にアナウンスがありました。

」が光漏れする問題について、富士フイルムから正式にアナウンスがありました。

X-T1の発売日が2月15日ですから、問題を把握してから1か月以内に無償修理のアナウンスに至ったようです。とても早い対応だと思います。

光漏れ問題と言えば、ソニーのα7 /α7R

/α7R も発売当初から話題になっています。ただ条件が特殊で、ISO25600で30秒の露光をしたときに光が漏れるという現象らしいです。ISO400くらいで漏れていたら問題だと思って、以前自分でテストしてみたことがあります(レンズキャップを付けているとレンズキャップの隙間から光が漏れるので、レンズの周りをしっかり遮光してテストする必要があります)。ISO400では問題は認められませんでした。問題報告のあったISO25600で30秒露光する(しかもそのような環境でマウント周辺に強烈な光を当てる)ことは自分にはないので、α7の光漏れ問題は特に気にしていません。「α7レビュー2 - ISO感度別ノイズテスト」で試しているように、ISO12800にもなると色が変なので、ISO25600を使う機会はあまりないです。

も発売当初から話題になっています。ただ条件が特殊で、ISO25600で30秒の露光をしたときに光が漏れるという現象らしいです。ISO400くらいで漏れていたら問題だと思って、以前自分でテストしてみたことがあります(レンズキャップを付けているとレンズキャップの隙間から光が漏れるので、レンズの周りをしっかり遮光してテストする必要があります)。ISO400では問題は認められませんでした。問題報告のあったISO25600で30秒露光する(しかもそのような環境でマウント周辺に強烈な光を当てる)ことは自分にはないので、α7の光漏れ問題は特に気にしていません。「α7レビュー2 - ISO感度別ノイズテスト」で試しているように、ISO12800にもなると色が変なので、ISO25600を使う機会はあまりないです。

このα7の光漏れ問題について、イギリスでコメントがあったようです。

デジタルカメラ「FUJIFILM X-T1」をご使用のお客さまへ : お知らせ | 富士フイルムボディ横の端子カバーを開けた状態で撮影すると、光が漏れて画像に悪影響を及ぼすようです。端子カバーを閉じた普通の状態では問題ないようなので、端子カバーを開けっ放しで撮影する人にのみ影響するようです。端子カバー内には、マイク/リモートレリーズ端子があるようなので、これらを使う人には影響が大きい問題だと思われます。

この度、デジタルカメラ「FUJIFILM X-T1」において、端子カバーを開けた状態で撮影すると、端子部より光が入射して画面に表示される場合がある現象につきまして、一部のお客さまからご指摘をいただいております。

この現象に対するサービス対応を以下ご案内いたします。

現象

本体左側にある「端子(マイク/リモートレリーズ・HDMIミニ・マイクロUSB)カバー」を開けた状態で太陽光などの強い光が、ある特定の角度から端子に入射したときに、入射光が画面に表示される場合があります。

本現象は、「端子カバー」を閉じた状態では発生いたしません。

対象

デジタルカメラ「FUJIFILM X-T1」

本体シリアルナンバーが41002001〜41006000のものが該当品です。

対応について

端子カバーを閉じた状態でお使いになる場合は問題ございませんが、ご希望のお客さまにつきましては、お預かりの上点検を行い、本現象のサービス対応を無償にて実施させていただきます。

X-T1の発売日が2月15日ですから、問題を把握してから1か月以内に無償修理のアナウンスに至ったようです。とても早い対応だと思います。

光漏れ問題と言えば、ソニーのα7

このα7の光漏れ問題について、イギリスでコメントがあったようです。

Sony: Alpha 7 light leak no problem in ‘normal’ conditions | Amateur Photographer通常撮影なら、大丈夫だ問題ない、ということのようです。

Sony has confirmed it is probing reports of light leakage on the Alpha 7 and Alpha 7R but says it does not affect photos taken in normal conditions.

2014年03月14日 カメラ・写真

iPhoneをiOS7.1にアップデート!良くなった点やバグなど雑感

AppleのiOS最新版「iOS 7.1」が本日リリースされました。iOS7にアップデートしてから、デザインやバグの多さにかなり不満を感じるようになってしまったMy iPhone5も、iOS7.0.3にアップデートしてからは多少改善されました。ただ、iOS7.0.3でもバグはまだ残っていて、それが今回のiOS7.1で修正されたのかが気になります。ということで、早速iPhone5を、iOS7.1にアップデートしてみました。

アップデートしてみたところ、バグ修正よりも、デザイン面での変更も多岐にわたっていることに気付きました。予想していたよりも変更点が大きかったので、簡単にiOS7.1で気になった点についてまとめておきます。

iPhone5をアップデートしたら、フォルダやDockの色が変なグレー色になってしまいました…。ショックです。

好みではない灰色になってしまったので、直す方法を探してみました。

「設定>一般>アクセシビリティ>コントラストを上げる」の「透明度を下げる」をOFFにすると、変なグレーではなくなります。その代わり、透ける表示になってしまいます。以前のような表示色には変更できなくなってしまいました。でも変なグレーよりは、透けている方が良いので、「透明度を下げる」はOFFにしました。「色を濃くする」のオプションは、オンにしても、上の「<戻る」のところが明るい青に変わるくらいの変更で、たいした意味は感じなかったので、オフのままにしておきました。

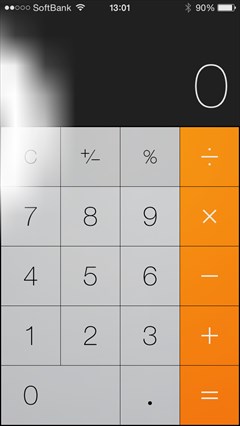

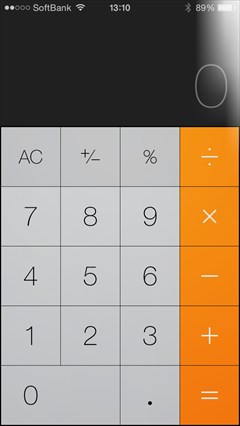

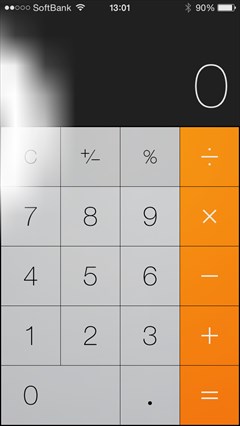

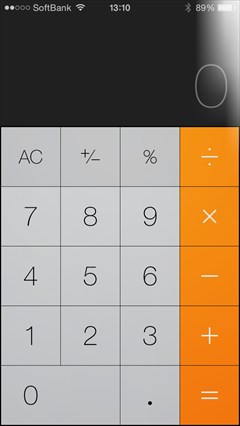

これについては、すでにバグの再現性を確認しました。ホーム画面2段目の左から2番目に特定のアプリを置くと、白い光が電卓に一瞬写ります。

ホーム画面2段目の左から3番目に置くと、今度は電卓右側が白くなります。電卓アプリの起動方法は、どちらもコントロールセンターからの呼び出し時です。

すでに原因はわかっているので、次回アップデートで直してもらいたいところです。

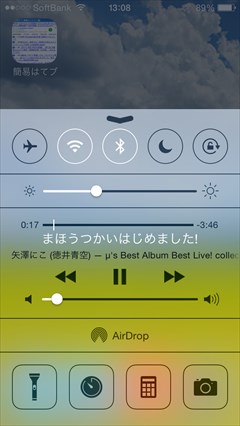

コントロールセンターにも変更があって、音量変更と明るさ変更のスライダーが慣性で滑るようになってしまいました。この機能を実装した人の頭を疑ってしまいます。コントロールセンターから急いで音量調節や明るさ調節をしたいのに、うまくスライダーから手を離さないと、慣性が働いて滑ってしまって、狙った位置に止められません。最悪な機能追加です。次回アップデートで撤去するか、オンオフを切り替えられるようにしてもらいたいです。

アップデートしてみたところ、バグ修正よりも、デザイン面での変更も多岐にわたっていることに気付きました。予想していたよりも変更点が大きかったので、簡単にiOS7.1で気になった点についてまとめておきます。

1.フォルダやDockの色がグレーの変な色になってしまった!

iPhone5をアップデートしたら、フォルダやDockの色が変なグレー色になってしまいました…。ショックです。

2.フォルダやDockの色を変える方法

好みではない灰色になってしまったので、直す方法を探してみました。

「設定>一般>アクセシビリティ>コントラストを上げる」の「透明度を下げる」をOFFにすると、変なグレーではなくなります。その代わり、透ける表示になってしまいます。以前のような表示色には変更できなくなってしまいました。でも変なグレーよりは、透けている方が良いので、「透明度を下げる」はOFFにしました。「色を濃くする」のオプションは、オンにしても、上の「<戻る」のところが明るい青に変わるくらいの変更で、たいした意味は感じなかったので、オフのままにしておきました。

3.「ホワイトポイントを下げる」で、目の疲れ軽減!

「設定>一般>アクセシビリティ>コントラストを上げる」の項目には、「ホワイトポイントを下げる」という項目が追加されました。「ホワイトポイントを下げる」をONにすると、白の輝度が下がり、目が疲れにくくなります(個人差あり)。嬉しい機能追加です。4.電卓アプリで光漏れ

iPhone標準搭載の電卓アプリが、一瞬白く表示されてバグります。

これについては、すでにバグの再現性を確認しました。ホーム画面2段目の左から2番目に特定のアプリを置くと、白い光が電卓に一瞬写ります。

ホーム画面2段目の左から3番目に置くと、今度は電卓右側が白くなります。電卓アプリの起動方法は、どちらもコントロールセンターからの呼び出し時です。

すでに原因はわかっているので、次回アップデートで直してもらいたいところです。

5.音量変更と明るさ変更のスライダーが滑るようになった

コントロールセンターにも変更があって、音量変更と明るさ変更のスライダーが慣性で滑るようになってしまいました。この機能を実装した人の頭を疑ってしまいます。コントロールセンターから急いで音量調節や明るさ調節をしたいのに、うまくスライダーから手を離さないと、慣性が働いて滑ってしまって、狙った位置に止められません。最悪な機能追加です。次回アップデートで撤去するか、オンオフを切り替えられるようにしてもらいたいです。

6.文字入力時のプチフリが改善!

「検証:iOS7.0.3でバグは直ったか」の時にも直っていなかった、文字入力時のプチフリ。前回の記事を書いたときは、「リセットしろよ、バカか」と言われたものでしたが、書いたときにはすでにリセットを試した後でした。それでもプチフリの再現性がありました。今回も同様にプチフリするかどうか試してみました。スリープから復帰後、文字を入力できるアプリを立ち上げ、「ほしの」と打つと以前はプチフリが再現できました。今回は…プチフリ再現せず!どうやらiOS7.1になって、文字入力時のプチフリが改善したようです。すべての条件でプチフリしないかどうかはまだわかりませんが、確実に良くなっているようです。2014年03月11日 iPhone・iPad・Android

Sigma dp2 Quattroを握ってみた感想

一ヶ月近く前、「速報!SIGMA dp Quattroを見てきた!」の記事内で、Sigma dp2 Quattroを触った感想について書くと言っていました。でもまだ書いていません。しっかりと記事を書けるだけの材料は揃えていたのですが、書いていませんでした。

先月CP+2014に行く前、「dp2 Series 公式サイト」で事前に見ていたSigma dp2 Quattroの画像はこれです。超薄型のボディの右側に、見たこともないグリップが付いていました。見慣れない形で、握ったときのグリップ感はうまくイメージできないけれど、おそらく握りやすいだろう、そう期待して会場まで行ってきました。

そして試遊機の人気列に並び、自分の番が回ってきて、ようやく対面したのがこのdp2 Quattroです。

いざ握ってみて、「ん?」と思いました。

「あれ、イメージと違って、こいつ○○○ぞ!」と思いました。

この時のイメージと、シグマの人に聞いたインタビュー(どうやって持ったら良いのか、親指はどこの位置に置くのが正しいのか、どうしてこんなデザインになったのか)を組み合わせて、勢いでdp2 Quattroを握った時の感想を書くつもりでした。

ところがその後、シグマ山木社長のセミナーで、社長からとある発言があったのですね。

先月CP+2014に行く前、「dp2 Series 公式サイト」で事前に見ていたSigma dp2 Quattroの画像はこれです。超薄型のボディの右側に、見たこともないグリップが付いていました。見慣れない形で、握ったときのグリップ感はうまくイメージできないけれど、おそらく握りやすいだろう、そう期待して会場まで行ってきました。

そして試遊機の人気列に並び、自分の番が回ってきて、ようやく対面したのがこのdp2 Quattroです。

いざ握ってみて、「ん?」と思いました。

「あれ、イメージと違って、こいつ○○○ぞ!」と思いました。

この時のイメージと、シグマの人に聞いたインタビュー(どうやって持ったら良いのか、親指はどこの位置に置くのが正しいのか、どうしてこんなデザインになったのか)を組み合わせて、勢いでdp2 Quattroを握った時の感想を書くつもりでした。

ところがその後、シグマ山木社長のセミナーで、社長からとある発言があったのですね。

2014年03月10日 カメラ・写真

α7のEXIFに焦点距離やレンズ情報を入力する方法2

前回の「α7のEXIFに焦点距離やレンズ情報を入力する方法1」からの続きです。

ソニーα7

に非純正マウントアダプターを付けて撮影すると、画像ファイルに焦点距離やレンズ情報などが記録されません。そのため、「Adobe Photoshop Lightroom

に非純正マウントアダプターを付けて撮影すると、画像ファイルに焦点距離やレンズ情報などが記録されません。そのため、「Adobe Photoshop Lightroom 」でレンズ補正が効かなくなってしまうので、それを解決しようという内容です。

」でレンズ補正が効かなくなってしまうので、それを解決しようという内容です。

Lightroom側には、焦点距離手動入力機能も、EXIF編集機能も付いていません。このままではどうやっても正しいレンズ補正結果が得られません。そこで導き出した結論は、「RAWファイルのEXIFをいじってしまおう」という方法です。α7のアプリを使っても追加のEXIFデータは記録されませんし、Windowsを使って力業でRAWファイルにEXIFデータを入力します。

使うツールは、ExifToolというフリーのソフトです。Perlライブラリで、Windows用とMac用のバイナリが配布されています。

今回試したVersion 9.54では、以下のメーカーのEXIFに対応しているようです。Sigma/Foveonなど、マニアックなカメラにも対応しています。

上記サイトからExifToolをダウンロードし、解凍すると、「exiftool.exe」というコマンドライン操作用のアプリケーションが出てきます。これを操作して、EXIFを編集します。

まずはWindowsのコマンドプロンプトを立ち上げます。

■ディレクトリ移動

Hドライブのexiftoolディレクトリにexiftool.exeを置いた場合は、以下のコマンドでディレクトリ移動します。

■EXIF確認

対象ファイルのEXIFを確認します。以下は、同ディレクトリ内にあるDSC00001.ARWというソニー形式のRAWファイルのEXIFを表示するコマンドです。このコマンドを打ち込むと、RAWファイルのEXIF情報各種が確認できます。

■焦点距離変更

では、今回入力したかった焦点距離データを入力します。以下のコマンドで焦点距離データを更新できます。

ソニーα7

Lightroom側には、焦点距離手動入力機能も、EXIF編集機能も付いていません。このままではどうやっても正しいレンズ補正結果が得られません。そこで導き出した結論は、「RAWファイルのEXIFをいじってしまおう」という方法です。α7のアプリを使っても追加のEXIFデータは記録されませんし、Windowsを使って力業でRAWファイルにEXIFデータを入力します。

使うツールは、ExifToolというフリーのソフトです。Perlライブラリで、Windows用とMac用のバイナリが配布されています。

今回試したVersion 9.54では、以下のメーカーのEXIFに対応しているようです。Sigma/Foveonなど、マニアックなカメラにも対応しています。

Canon, Casio, FLIR, FujiFilm, GE, HP, JVC/Victor, Kodak, Leaf, Minolta/Konica-Minolta, Nikon, Olympus/Epson, Panasonic/Leica, Pentax/Asahi, Phase One, Reconyx, Ricoh, Samsung, Sanyo, Sigma/Foveon and Sony.

上記サイトからExifToolをダウンロードし、解凍すると、「exiftool.exe」というコマンドライン操作用のアプリケーションが出てきます。これを操作して、EXIFを編集します。

ExifToolの操作方法

■コマンドプロンプトの起動まずはWindowsのコマンドプロンプトを立ち上げます。

■ディレクトリ移動

Hドライブのexiftoolディレクトリにexiftool.exeを置いた場合は、以下のコマンドでディレクトリ移動します。

cd /d H:\exiftool

■EXIF確認

対象ファイルのEXIFを確認します。以下は、同ディレクトリ内にあるDSC00001.ARWというソニー形式のRAWファイルのEXIFを表示するコマンドです。このコマンドを打ち込むと、RAWファイルのEXIF情報各種が確認できます。

exiftool DSC00001.ARW

■焦点距離変更

では、今回入力したかった焦点距離データを入力します。以下のコマンドで焦点距離データを更新できます。

exiftool -FocalLength="28.0 mm" DSC00001.ARW

2014年03月07日 カメラ・写真

α7のEXIFに焦点距離やレンズ情報を入力する方法1

ソニーα7 /α7R

/α7R は、世界最小・最軽量のフルサイズミラーレス一眼で(厳密にはα7Rが世界最軽量で、α7が世界最重量)、フランジバックも短いため、マウントアダプターを付けて各社のオールドレンズを付けて楽しむことができます。

は、世界最小・最軽量のフルサイズミラーレス一眼で(厳密にはα7Rが世界最軽量で、α7が世界最重量)、フランジバックも短いため、マウントアダプターを付けて各社のオールドレンズを付けて楽しむことができます。

歴史の長いニコンFマウントのレンズを付けられる非純正マウントアダプターを付けてみると、ニコンのレンズも使用できます。サイズ的にもコンパクトで、ダイヤル豊富なα7のおかげで、自由にマニュアル撮影できるようになります。α7のすばらしいところです。

ただ、レンズとボディが電気的な接点を持っていないため、焦点距離、絞り値、レンズ情報などがEXIFに記録されません。ニコンのカメラの場合は、電気的な接点を持っていないレンズのために、焦点距離やF値を手動で入力する機能が備わっています。オールドレンズを付けて撮影した場合でも、画像ファイルに情報を入力することが可能になっています(ニコンD700では10本まで登録可能でした)。ソニー製のカメラには、そのようなレンズ登録機能は搭載されていないため、いつかアップデートで対応してもらえたらなと思います。

さて、ソニーEマウントのカメラは、「PlayMemories Camera Apps | ソニー」に対応している機種であれば、アプリをダウンロードすることによって、カメラの機能を拡張することができます。α7発売日には対応していなかった、「レンズ補正」というアプリが去年の12月に対応しました。1000円払って早々にα7にインストールしてみたところ、アプリ内に焦点距離の入力欄がありました。「これで非純正マウントアダプタでも焦点距離をEXIFに記録できる!」と思って撮影してみたのですが、EXIF記録には全然対応してくれない仕様でした。せっかく焦点距離入力欄があるのに、そのデータが画像に記録されません。かゆいところに手が届かない残念な仕様です。

普段RAW(.ARWファイル)で撮影しているので、EXIFに焦点距離が記録されていないと、あとから見返したときに、何のレンズで撮ったのかわからなくなってしまい不便です。愛用のRAW現像ソフト「Adobe Photoshop Lightroom 」にはレンズ補正データが入っています。非純正マウントアダプタを付けていようが何だろうが、手動でレンズを選択すれば、自由にレンズ補正をかけることができます。何のレンズを付けて撮ったのかさえ覚えていれば、後から歪曲補正ができるというわけです。レンズデータを記録できないため、時間が空くと、いずれ忘れてしまうのですけどね…。

」にはレンズ補正データが入っています。非純正マウントアダプタを付けていようが何だろうが、手動でレンズを選択すれば、自由にレンズ補正をかけることができます。何のレンズを付けて撮ったのかさえ覚えていれば、後から歪曲補正ができるというわけです。レンズデータを記録できないため、時間が空くと、いずれ忘れてしまうのですけどね…。

単焦点レンズの場合は、歪曲の少ない物が多く、レンズ補正を入れる必要はあまりありません。いつも単焦点レンズで撮影するのは不便だな、と感じて、先月ズームレンズを装着してα7で撮ってみました。

「友達と登って、恋人と下りてきた。」

「友達と一緒に登ったのに、頂上で偶然恋人と出会って、友達置き去りにして帰ってきたのかよ、ひでぇwww」みたいな話ではなく、ハッピーな話で、このキャッチコピーは面白いです。

上の画像を見てみると、壁が歪んで見えます。これがレンズの歪曲収差です。本当は壁は歪んでいません。正しいレンズ情報と焦点距離データが画像ファイルに記録されている場合であれば、Lightroomを使ってイイ感じに歪みを補正できます。

ただ、α7にマウントアダプターを付けて撮影した場合は、上述したように、データが記録されません。焦点距離データがないままLightroomでレンズ補正をかけると、間違った歪曲補正をかけてしまいます。具体的には、28mmの広角側で撮影しているのに、75mmの望遠側の歪曲補正データを適用してしまい、歪曲補正が反対方向に働いてしまうわけです。Lightroomに焦点距離の手動入力機能が備わっていればほぼ解決するのですが、そのような機能はありません(完璧な補正をするには、本当は撮影距離の情報も必要です。他のRAW現像ソフトのDxO Optics Proだと、撮影距離の手動入力にも対応しています)。

α7に非純正のマウントアダプターを付けて撮影すると、そのままではレンズの歪曲を補正できないし、単純な樽型歪曲ではなくて複雑な陣笠歪曲なので、自分で歪曲補正するのも難しい…

ということで、α7のEXIFに焦点距離やレンズ情報を入力してみることにしました。情報を入力した状態で、Lightroomでレンズ補正をかけると、下のように簡単に補正されました!(完璧ではありませんが、上の画像よりはいいと思います)

歴史の長いニコンFマウントのレンズを付けられる非純正マウントアダプターを付けてみると、ニコンのレンズも使用できます。サイズ的にもコンパクトで、ダイヤル豊富なα7のおかげで、自由にマニュアル撮影できるようになります。α7のすばらしいところです。

ただ、レンズとボディが電気的な接点を持っていないため、焦点距離、絞り値、レンズ情報などがEXIFに記録されません。ニコンのカメラの場合は、電気的な接点を持っていないレンズのために、焦点距離やF値を手動で入力する機能が備わっています。オールドレンズを付けて撮影した場合でも、画像ファイルに情報を入力することが可能になっています(ニコンD700では10本まで登録可能でした)。ソニー製のカメラには、そのようなレンズ登録機能は搭載されていないため、いつかアップデートで対応してもらえたらなと思います。

さて、ソニーEマウントのカメラは、「PlayMemories Camera Apps | ソニー」に対応している機種であれば、アプリをダウンロードすることによって、カメラの機能を拡張することができます。α7発売日には対応していなかった、「レンズ補正」というアプリが去年の12月に対応しました。1000円払って早々にα7にインストールしてみたところ、アプリ内に焦点距離の入力欄がありました。「これで非純正マウントアダプタでも焦点距離をEXIFに記録できる!」と思って撮影してみたのですが、EXIF記録には全然対応してくれない仕様でした。せっかく焦点距離入力欄があるのに、そのデータが画像に記録されません。かゆいところに手が届かない残念な仕様です。

普段RAW(.ARWファイル)で撮影しているので、EXIFに焦点距離が記録されていないと、あとから見返したときに、何のレンズで撮ったのかわからなくなってしまい不便です。愛用のRAW現像ソフト「Adobe Photoshop Lightroom

単焦点レンズの場合は、歪曲の少ない物が多く、レンズ補正を入れる必要はあまりありません。いつも単焦点レンズで撮影するのは不便だな、と感じて、先月ズームレンズを装着してα7で撮ってみました。

「友達と登って、恋人と下りてきた。」

「友達と一緒に登ったのに、頂上で偶然恋人と出会って、友達置き去りにして帰ってきたのかよ、ひでぇwww」みたいな話ではなく、ハッピーな話で、このキャッチコピーは面白いです。

上の画像を見てみると、壁が歪んで見えます。これがレンズの歪曲収差です。本当は壁は歪んでいません。正しいレンズ情報と焦点距離データが画像ファイルに記録されている場合であれば、Lightroomを使ってイイ感じに歪みを補正できます。

ただ、α7にマウントアダプターを付けて撮影した場合は、上述したように、データが記録されません。焦点距離データがないままLightroomでレンズ補正をかけると、間違った歪曲補正をかけてしまいます。具体的には、28mmの広角側で撮影しているのに、75mmの望遠側の歪曲補正データを適用してしまい、歪曲補正が反対方向に働いてしまうわけです。Lightroomに焦点距離の手動入力機能が備わっていればほぼ解決するのですが、そのような機能はありません(完璧な補正をするには、本当は撮影距離の情報も必要です。他のRAW現像ソフトのDxO Optics Proだと、撮影距離の手動入力にも対応しています)。

α7に非純正のマウントアダプターを付けて撮影すると、そのままではレンズの歪曲を補正できないし、単純な樽型歪曲ではなくて複雑な陣笠歪曲なので、自分で歪曲補正するのも難しい…

ということで、α7のEXIFに焦点距離やレンズ情報を入力してみることにしました。情報を入力した状態で、Lightroomでレンズ補正をかけると、下のように簡単に補正されました!(完璧ではありませんが、上の画像よりはいいと思います)

2014年03月06日 カメラ・写真

カードリーダーを買い換えた(ELECOM MR3-A001BK)

デスクトップPCをWindows8.1にアップデートしてからも、昔から使っているUSB接続のカードリーダーをずっと使っていました。コンパクトフラッシュとSDカードの読み込み用です。

先日、PCをスリープから復帰させると、「USBデバイスが認識されません。このコンピューターに接続されているUSBデバイスの1つが正しく機能していないため、Windowsによって認識されていません。」という表示が出て、USBカードリーダーが認識されなくなってしまいました。

スリープ復帰時にうまくいかなかったのかと思い、再起動すればすぐ直るだろうと、PCを再起動してみることにしました。起動時のUSBチェックに時間がかかり、Windows起動後にも再びUSBが認識されない表示が出て、結局再起動してもダメでした。

その後、USBポートを変えたり、USBケーブルを変えたり、デバイスマネージャからドライバを削除したり、USBポートから抜いた状態で再起動してから接続し直したり、適当にいじっていたら…認識されました。途中、「これはカードリーダーの故障か、マザーボードの故障だろうな…」と諦めかけたのですが、なぜか直りました。

その後また不調になることもなく数週間使っていたのですが、またカードリーダーが認識しなくなりました。前回と同じ手順で直るはず…と、またいろいろ試してもなかなかダメで、30分くらい試行錯誤していたら、また認識されるようになりました。

「次また認識しなくなったら、また30分かかるのか…」とイメージしたら、何か解決方法が欲しくなったので、とりあえずカードリーダーを買い換えてみることにしました。もしカードリーダーを変えてもダメなら、もうマザーボードの寿命ということになってしまいそうなので、これで解決してもらいたいです。

最近のカードリーダーでは、「iBUFFALO UHS-II対応 高速カードリーダー/ライター USB3.0 TurboPC EXモデル ブラック BSCR20TU3BK

CFとUHS-I対応のSD読み込みができれば十分なので、もっと安いモデルはないのかと探してみると、同じバッファロー製の「iBUFFALO 高速カードリーダー/ライター USB3.0 TurboPC EXモデル ブラック 【PlayStation4,PS4 動作確認済】BSCR15TU3BK

55media対応、最大96.8MB/sでUSB3.0対応、Windows8対応のカードリーダーです。この前の「タブレットで使えるmicroUSBハブを買った」のときもELECOM製でしたし、最近よくエレコム製品を買っています。「外付けDVDドライブを買った」のときはLogitec製で、ロジテックはエレコムの100%子会社だったりします。

ELECOM「MR3-A001BK

その他の対応メディアは、SD、SDHC、SDXC、メモリースティック、メモリースティックDuo、XDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ、あとはMMCとマイクロドライブにも対応しているようです。

2014年03月05日 カメラ・写真

【更新】α7とα7Rの防塵・防滴記述が海外で消えたらしい

お知らせ3/4:現在Sony Global - Sony Global - Digital Imaging - α7Rのページを確認すると、「Dust and moisture resistance」の記述がありました。サイトリニューアルの際の一時的な問題だったようです(以前、NEXシリーズに手ぶれ補正が付いているという不思議な図が海外公式サイトに載ったこともありました)。よって、国内でも国外でも、今までの防塵・防滴性能に変わりはないようです。以下の文章は、そのままログとして残しておきます。

「厳しい環境下で使える防塵・防滴に配慮した設計」であることを誇るソニーのα7 とα7R

とα7R 。それら防塵・防滴に関連する記述が海外のソニー公式サイトで削除されてしまったようです。

。それら防塵・防滴に関連する記述が海外のソニー公式サイトで削除されてしまったようです。

元々、α7とα7Rは「防塵・防滴」ではなく、「防塵・防滴に配慮した設計」であることが、日本のソニー公式サイトには書かれています。

小さく薄い文字で「※ 防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません」と書いてあるので、そもそも防塵・防滴設計と呼べるようなものではありませんし、ソニーもそのように告知していません。

もし仮に厳しい環境で塵が侵入したり、滴が侵入したりして壊れても、防塵・防滴に“配慮”しているだけなので、無償修理の対応にはならない可能性もありそうです。

おそらく海外のソニー公式サイトでは、この「配慮」という便利な日本語を翻訳できなくて、誤解を招くような表現になってしまっていたのではないでしょうか。いわゆる誤表示問題のような。

日本の場合は、「防塵・防滴」であると間違えて伝えているメディアや、「防塵・防滴」であると勘違いして購入してしまった人や、「防塵・防滴」と信じて雪の中に持ち込んで撮影する人などが実際にいました。「防塵・防滴」ではなく、「防塵・防滴に配慮した設計」なので、間違えないように注意が必要です。日本国内で塵や滴が原因の故障報告は特に話題に上がっていませんし、防塵・防滴性能はそれなりに高いと思いますが、もし壊れてもサポートを受けられない可能性があることは覚えておかないといけません。

それと、上記ページに光漏れ問題(light leak issue)も話題に上がっていました。ソニーの公式サイトでは、2月20日にサポートページの内容が更新されています。

また、海外では、このような投稿がありました。

「測ってみたらマウントが傾いてるんだけど、お前らのはどうよ?」というような内容です。

「厳しい環境下で使える防塵・防滴に配慮した設計」であることを誇るソニーのα7

- 海外のソニー公式サイトからα7・α7Rの防塵防滴に関する記述が削除 - デジカメinfo

- 元記事:Sony’s A7 and A7r cameras are not “completely” dust and moisture resistant? | sonyalpharumors

元々、α7とα7Rは「防塵・防滴」ではなく、「防塵・防滴に配慮した設計」であることが、日本のソニー公式サイトには書かれています。

小さく薄い文字で「※ 防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません」と書いてあるので、そもそも防塵・防滴設計と呼べるようなものではありませんし、ソニーもそのように告知していません。

もし仮に厳しい環境で塵が侵入したり、滴が侵入したりして壊れても、防塵・防滴に“配慮”しているだけなので、無償修理の対応にはならない可能性もありそうです。

おそらく海外のソニー公式サイトでは、この「配慮」という便利な日本語を翻訳できなくて、誤解を招くような表現になってしまっていたのではないでしょうか。いわゆる誤表示問題のような。

日本の場合は、「防塵・防滴」であると間違えて伝えているメディアや、「防塵・防滴」であると勘違いして購入してしまった人や、「防塵・防滴」と信じて雪の中に持ち込んで撮影する人などが実際にいました。「防塵・防滴」ではなく、「防塵・防滴に配慮した設計」なので、間違えないように注意が必要です。日本国内で塵や滴が原因の故障報告は特に話題に上がっていませんし、防塵・防滴性能はそれなりに高いと思いますが、もし壊れてもサポートを受けられない可能性があることは覚えておかないといけません。

それと、上記ページに光漏れ問題(light leak issue)も話題に上がっていました。ソニーの公式サイトでは、2月20日にサポートページの内容が更新されています。

長秒時撮影をする際、カメラへの外光の影響について気を付けることはありますか?特定の撮影条件では外光の影響を受ける場合があること、マウントの周りを暗幕で遮光すると低減できることが書かれています。防塵防滴に配慮しているのに隙間が空いているのか、マウント周りが薄すぎて光が透過しているのか、何だか気になるコメント内容です。「外光の影響についてお困りの場合は、修理相談窓口にご相談ください」という一文も気になります。相談すると直るのでしょうか。

暗所での長秒時撮影を含め一般的な撮影条件では特に気を付けることなくご使用頂けます。 ただし、高輝度環境下での長秒時撮影など、特定の撮影条件では外光の影響を受ける場合があります。

高輝度下の長秒時撮影等では、一般的な手法として知られているようにマウントの周りを暗幕で遮光するなどで、 外光の影響を低減することができます。

外光の影響についてお困りの場合は、修理相談窓口にご相談ください。

また、海外では、このような投稿がありました。

「測ってみたらマウントが傾いてるんだけど、お前らのはどうよ?」というような内容です。

2014年03月03日 カメラ・写真

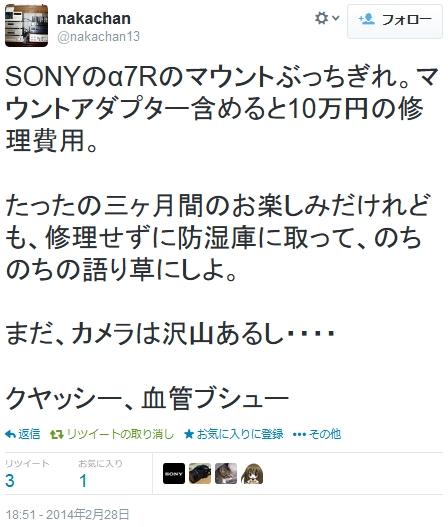

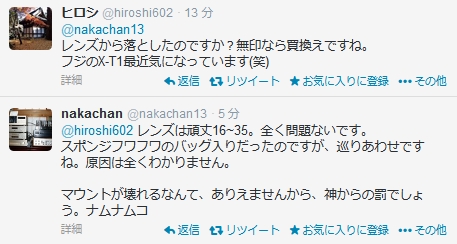

[更新]ソニーα7Rのマウントが3か月でぶっちぎれた人がいるらしい…

お知らせ3/3:当初、3か月でα7Rのマウントが自然故障した人がいるらしいと書き込みましたが、どうやら真偽不明のようです。内容をすべて削除することも考えましたが、一応残しておきます。以下のα7Rマウント破損の内容は、真偽不明ですのでご了承ください(自分のα7を点検修理に出した話は本物です)。

お知らせ3/6:マウントがぶっちぎれたというツイートが削除されたようです。自然故障ではなさそうですので、普通に持ち運んでいてマウントがちぎれるような強度ではないようです。一安心です。

誰も作らなかったカメラことソニーのα7

さて、上位機種のα7Rについて、本日衝撃のツイートがありました。

Twitter / nakachan13: SONYのα7Rのマウントぶっちぎれ。マウントアダプター含め ...

SONYのα7Rのマウントぶっちぎれ。マウントアダプター含めると10万円の修理費用。SONYのα7Rのマウントがぶっちぎれてしまったそうです。重いレンズを付けてラフに扱ったのか、落下させてしまったのか、一体何が原因なのかと思ったら…

スポンジフワフワのバッグ入りだったのですが、巡りあわせですね。原因は全くわかりません。スポンジフワフワのバッグに入れた状態で、マウントがぶっちぎれてしまったようです。怖いですね。

その後、壊れたα7Rの画像も投稿されていました。

以前、うちのブログに「ソニーα7Rとα7のマウントがふにゃふにゃな件」という記事を書きました。あの後、ソニーに問い合わせていた質問が自分の元にも届きました。マウントの強度には問題がないこと、マウントを押した部分がたわみ沈み込むことがあること、レンズを装着した状態で実使用に問題はないこと、これらのお墨付きをもらいました。

ソニー公式のお墨付きをもらったはずなのですが、取り扱いには注意しないといけないみたいです。たった3か月でマウントがもげることもあるようですから。軽く柔らかい床に落とすと、「ダイヤルがすぐぶっ壊れる」こともあるらしいので、慎重に扱わないといけません。

それと、キャッシュバックキャンペーンに釣られて、ソニー純正のマウントアダプター「LA-EA4

2014年02月28日 カメラ・写真

ポップアップストロボディフューザーの効果

前記事「今月号のデジキャパ!はなんとディフューザー付き!」からの続きです。

それでは、デジキャパ ! 2014年 03月号

■内蔵フラッシュ直射で撮影

まず初めに、参考までに内蔵フラッシュ直射で撮影してみました。前回の記事の写真はすべてソニーα7で撮影しましたが、残念ながらSONY α7

内蔵フラッシュを直射した時の欠点である、「影が強く濃く出すぎる」「フラッシュが当たった部分がテカりすぎる」という欠点が出てしまいました。フルサイズのニコンD700であろうと、内蔵フラッシュ直射撮影はあまりいただけません。

■ディフューザーを付けて撮影

今度はD700の内蔵フラッシュに、付録のポップアップストロボディフューザーを取り付け、同じようにα7を撮影してみました。2014年02月27日 カメラ・写真