- 2013/07/11 : Google グループで「注文 住所」と検索

- 2013/07/10 : 菅直人元首相は言った。「吉田所長は壮絶な戦死ともいえる」と。

- 2013/07/09 : ATOK Passportをアップデートしたらぶっ壊れた件と対処法が

- 2013/07/08 : 【オススメは?】Googleリーダーファンのみんなー、乗り換え先はもう決めたー?

- 2013/07/07 : 富士フイルムX-E1レビュー2-ボタン操作性編-

- 2013/07/06 : フィリップス ソニッケアー イージークリーン HX6520/50レビュー

- 2013/07/05 : 【誰だっけ】前首相のツイッターアカウントが悲しい…

- 2013/07/04 : 今週のマガジンに「はてなダイアリー」が登場!

- 2013/07/03 : 富士フイルムX-E1レビュー1-外観編-

- 2013/07/02 : [Z]ZAPAブロ~グ2.0が10年目に突入しました

Google グループで「注文 住所」と検索

日本の省庁の情報が漏れ漏れだったことで注目を集めている「Google グループ。

「省庁のセキュリティ意識は低すぎる」とやたら攻撃的に責める人もいます。でもこれは国の機関がどうとか、ではなくて、一般企業の多くも間違って情報公開しちゃっている困った事例です。どちらかというと、Google側のサービス説明が不足していることに起因している問題のようにも思えます。

たとえば、Google グループで「注文 住所」などと検索すると、注文者の注文品と個人情報がダダ漏れだったり、「社外秘」と検索すると、見てはいけないものが見えてしまったり、報道から時間が経っているのにもかかわらず、対策されていないケースが散見されます。「ID "パスワード"」の検索結果が利用されると、不正アクセスの被害も出てきそうです。

自分の情報が漏れていないかをチェックするには、「自分の名前」で検索するとチェックできます(「自分の名前」のところは、自分の本名に置き換えてください)。

試しに、自分の本名で検索してみたところ、一件見つかりました。

「省庁のセキュリティ意識は低すぎる」とやたら攻撃的に責める人もいます。でもこれは国の機関がどうとか、ではなくて、一般企業の多くも間違って情報公開しちゃっている困った事例です。どちらかというと、Google側のサービス説明が不足していることに起因している問題のようにも思えます。

たとえば、Google グループで「注文 住所」などと検索すると、注文者の注文品と個人情報がダダ漏れだったり、「社外秘」と検索すると、見てはいけないものが見えてしまったり、報道から時間が経っているのにもかかわらず、対策されていないケースが散見されます。「ID "パスワード"」の検索結果が利用されると、不正アクセスの被害も出てきそうです。

自分の情報が漏れていないかをチェックするには、「自分の名前」で検索するとチェックできます(「自分の名前」のところは、自分の本名に置き換えてください)。

試しに、自分の本名で検索してみたところ、一件見つかりました。

2013年07月11日 雑記

菅直人元首相は言った。「吉田所長は壮絶な戦死ともいえる」と。

7月5日に投稿した「【誰だっけ】前首相のツイッターアカウントが悲しい…」の記事が人気です。

その後7月8日、日刊SPA!に「野田前首相のTwitterフォロワー数が寂しすぎることが発覚」という記事内で、うちのブログの内容をパクられました。日刊SPA!編集部はやり手ですね。これによって、前首相野田よしひこTwitterのフォロワー数は、現時点で3400人以上まで増加しました。

さて、野田佳彦さんの前の首相は誰だったか、みなさん覚えていますか?

正解は…

民主党の菅直人さんです。

その菅さん、実はAmebaでブログをやっていて、今日も新しい記事が投稿されました。

死因は食道がんなのに、本当に戦死なのでしょうか?

その後7月8日、日刊SPA!に「野田前首相のTwitterフォロワー数が寂しすぎることが発覚」という記事内で、うちのブログの内容をパクられました。日刊SPA!編集部はやり手ですね。これによって、前首相野田よしひこTwitterのフォロワー数は、現時点で3400人以上まで増加しました。

さて、野田佳彦さんの前の首相は誰だったか、みなさん覚えていますか?

正解は…

民主党の菅直人さんです。

その菅さん、実はAmebaでブログをやっていて、今日も新しい記事が投稿されました。

吉田所長が亡くなった。福島原発事故の現場の極限状態の中で、事故の拡大を必死で食い止めようと戦った。壮絶な戦死ともいえる。東京電力福島第一原子力発電所の元所長、吉田昌郎さんが亡くなった理由を「戦死」と表現しています。

吉田所長の死を惜しむ|菅直人オフィシャルブログ「今日の一言」

死因は食道がんなのに、本当に戦死なのでしょうか?

2013年07月10日 雑記

ATOK Passportをアップデートしたらぶっ壊れた件と対処法が

日本語変換ソフトには、昔からずっとジャストシステムのATOKを使っています。「言葉狩り」で変換できない語句が大量にあること以外は、非常に使い勝手の良いソフトです。

去年Windows8が発売されたとき、これを機に月額制の「ATOK Passport」に切り替えようと思いました。ところが、このときATOKはWindows8にまだ完全対応していませんでした。完全対応のATOK2013が発売されるまでは、「ATOK 2013無料版先行」を試しに使うことにしました。これはところどころバグがあってイマイチでした。

2月8日に、Windows 8完全対応の「ATOK 2013 for Windows 」が発売されました。これを機に、ようやく月額制の「ATOK Passport」を契約することにしました。

」が発売されました。これを機に、ようやく月額制の「ATOK Passport」を契約することにしました。

ATOKは同時に使用しなければ、自分のWindows/Mac/Androidマシンに計10台までインストールできます。

つまり、左手でWindows、右手でMacのキーボードを叩き、同時に打ち込んで変換するのは規約違反となります。Windowsで変換してから、Macで変換し、次にAndroidで変換する、というような流れであれば全く問題なしです。左手と右手で同時に変換作業できる器用な人以外は、何も気にせず自分のマシン10台にインストールしてしまって大丈夫です。10台にインストールしても月額300円です。

Windows8では、OS側で日本語変換処理周りのシステムと設定が以前とは変わってしまいました。アプリごとの入力設定など、Windows7までとは少し設定を変える必要があります。

さて、今月まで約5ヶ月間、月額制の「ATOK Passport」を、特に不具合もなく便利に使ってきました。料金支払いが月払いしかないので、クレジットカードの履歴が汚れるということ以外、問題はありませんでした。ところが、先日(7月2日)のアップデートでついにATOKがぶっ壊れました。

「アップデートしますか?」的なウィンドウが立ち上がったので、アップデートして再起動したら、日本語入力がおかしくなりました。

「4文字までの入力なら変換できるのに、5文字以上になると変換できない!」

という大バカな日本語入力システムへと退化しました。

去年Windows8が発売されたとき、これを機に月額制の「ATOK Passport」に切り替えようと思いました。ところが、このときATOKはWindows8にまだ完全対応していませんでした。完全対応のATOK2013が発売されるまでは、「ATOK 2013無料版先行」を試しに使うことにしました。これはところどころバグがあってイマイチでした。

2月8日に、Windows 8完全対応の「ATOK 2013 for Windows

ATOKは同時に使用しなければ、自分のWindows/Mac/Androidマシンに計10台までインストールできます。

[051051]ATOK Passportを導入できるのは、Windows/Mac/Androidそれぞれ1台のみか「同時に使用」というのは、「ソフトウェアを同時に立ち上げている状態」ではなく、「同時にATOKで変換処理している状態」を指しています。

ATOK Passportを使用される方がお客様ご自身のみに限られている場合は、同時に使用しないという条件で、お客様が使用するWindows/Mac/Androidの機器10台まで導入できます。

つまり、左手でWindows、右手でMacのキーボードを叩き、同時に打ち込んで変換するのは規約違反となります。Windowsで変換してから、Macで変換し、次にAndroidで変換する、というような流れであれば全く問題なしです。左手と右手で同時に変換作業できる器用な人以外は、何も気にせず自分のマシン10台にインストールしてしまって大丈夫です。10台にインストールしても月額300円です。

Windows8では、OS側で日本語変換処理周りのシステムと設定が以前とは変わってしまいました。アプリごとの入力設定など、Windows7までとは少し設定を変える必要があります。

さて、今月まで約5ヶ月間、月額制の「ATOK Passport」を、特に不具合もなく便利に使ってきました。料金支払いが月払いしかないので、クレジットカードの履歴が汚れるということ以外、問題はありませんでした。ところが、先日(7月2日)のアップデートでついにATOKがぶっ壊れました。

「アップデートしますか?」的なウィンドウが立ち上がったので、アップデートして再起動したら、日本語入力がおかしくなりました。

「4文字までの入力なら変換できるのに、5文字以上になると変換できない!」

という大バカな日本語入力システムへと退化しました。

2013年07月09日 パソコン(PC)

【オススメは?】Googleリーダーファンのみんなー、乗り換え先はもう決めたー?

7月2日に終わってしまった「Google Reader」。

Googleリーダーが終了すると発表されたときも「ウソでしょ?」と思っていたし、Googleリーダー終了の日時が近づいてきたときも「いやいや、ウソでしょ」と思っていたし、Googleリーダーが終了して6日経った今でも「いや、何かの間違いでしょ…」と思っている、そんな真のGoogleリーダーファンの自分がここにいます。

小さなWebサービスであれば、運営者が飽きたとか、お金がなくなってやめたとかの理由もありえます。大きなWebサービスであれば、「人気はあるけれど、お金がなくてやめた」という理由はほとんどありません。大きなWebサービスで人気があれば、資金を集めることが可能だからです。

だから自分の中で、「Googleリーダーはまだ終わるはずがない」と思っていただけに、7月2日に本当にGoogleリーダーが終わってしまって残念です(まだ信じられません)。

GoogleがGoogle Readerを終了させたのは、おそらく、「Google Readerは儲からない&Google+を流行らせたい」のコンボ技が原因だと思われます。憶測ですが、Google+のせいです。GoogleはGoogle+を流行らせるために、けっこう強引なことをやっている最中なので、Googleリーダーもそのあおりを受けたのではないかと想像しています。

そう、Googleリーダーに似ているRSSリーダーサイト探しです。

Googleリーダーがなくなったことにいつまでも悲しんではいられません。Googleリーダーに似ているRSSリーダーサイトを探す必要があります。心機一転、全く別のRSSリーダーサイトを探す手もありですが、真のGoogleリーダーファンなら、Googleリーダーに似ているRSSリーダーサイトを探すべきです。

幸い、Googleリーダーに登録していたRSSのデータは、テイクアウトが可能です。まだ持ち出していない人でも、Google Readerのページから、7月15日まではテイクアウト可能です。ここからzipファイルをダウンロードすれば、その中に「subscriptions.xml」というファイルがあって、RSSデータとカテゴリ情報一式が登録されているデータが手に入ります。これさえ持っていれば、いつでも他のRSSサイトに引っ越せるというわけです。このファイルに対応していないRSSリーダーサイトは、その時点で候補から外してしまいましょう。

Googleリーダーが終わる前から、そして、終わってから。ずっと、乗り換え先のRSSリーダーサイトを探していました。候補先はすでに絞ってあります。でも、まだ完全には決まっていません。なぜならRSSリーダーは、デザインや操作性の他に、安定性やスピードも求められているからです。2〜3日で結論は出せません。また、他のRSSリーダーサイトも、Googleリーダーが終わってから急ピッチに改造を進めているところも多く、まだまだ安定していないのが現状です。

ということで、今までに試した中でGoogleリーダー乗り換え先のRSSリーダーサイトをあげておきます。

で、実際にTHE OLD READERの安定性とスピードはどうかというと、今月に入ってからすでに何度かサービスがダウンしていますし、データ取得も遅めです。記事をスクロールしていって、次の記事を読み込むタイミングも遅めのように感じます。自分の中で、まだ試用を続けています。

Googleリーダーが終了すると発表されたときも「ウソでしょ?」と思っていたし、Googleリーダー終了の日時が近づいてきたときも「いやいや、ウソでしょ」と思っていたし、Googleリーダーが終了して6日経った今でも「いや、何かの間違いでしょ…」と思っている、そんな真のGoogleリーダーファンの自分がここにいます。

Webサービスが終わる理由

大体、Webサービスが終わるときというのは、・最初は興味本位のユーザーが登録して会員は増えたが、すぐに過疎化して、最終的にWebサービスが終わった。というようなパターンがほとんどで、違法サービスを除けば、最終的には「過疎」が原因でWebサービスが終わります。大多数に支持されていて、人気のまま終わることはほとんどありません。実際、Webサービスが終わる頃には、定期的に利用しているユーザーはもうほとんどいなくなっていて、「終わるのも当然」という雰囲気になっています。初期からいるコアなユーザーだけが、そのコミュニティを壊されてしまうことに反発しますが、大多数は「終わるのも当然」と納得していることがほとんどです。

・ある時期までは人気があったが、飽きたり他のもっと便利な代替サービスが現れて過疎化して、最終的にWebサービスが終わった。

・最初から人気がなく、ずっと過疎で、最終的にWebサービスが終わった。

・違法だったので終わった。

小さなWebサービスであれば、運営者が飽きたとか、お金がなくなってやめたとかの理由もありえます。大きなWebサービスであれば、「人気はあるけれど、お金がなくてやめた」という理由はほとんどありません。大きなWebサービスで人気があれば、資金を集めることが可能だからです。

Googleリーダーが終わってしまった原因はGoogle+?

さて、Googleリーダーを振り返ってみると、「過疎」が原因だったのだろうか、という疑問が残ります。確かに新規ユーザーはあまり増えていなそうな雰囲気でした。でも、「飽きたり他のもっと便利な代替サービスに移行した」という雰囲気はありません。昔からのユーザーが、昔と同じように定期的に利用していたと思われます。TwitterやFacebookを代替サービスととらえる人もいますが、Googleリーダーファンから見れば、それらは全く代替サービスにはなりえません。だから自分の中で、「Googleリーダーはまだ終わるはずがない」と思っていただけに、7月2日に本当にGoogleリーダーが終わってしまって残念です(まだ信じられません)。

GoogleがGoogle Readerを終了させたのは、おそらく、「Google Readerは儲からない&Google+を流行らせたい」のコンボ技が原因だと思われます。憶測ですが、Google+のせいです。GoogleはGoogle+を流行らせるために、けっこう強引なことをやっている最中なので、Googleリーダーもそのあおりを受けたのではないかと想像しています。

Googleリーダーが終了してから次にすべきこと

さて、真のGoogleリーダーファンが、Googleリーダーが終了してから次にすべきことは?と言えば…そう、Googleリーダーに似ているRSSリーダーサイト探しです。

Googleリーダーがなくなったことにいつまでも悲しんではいられません。Googleリーダーに似ているRSSリーダーサイトを探す必要があります。心機一転、全く別のRSSリーダーサイトを探す手もありですが、真のGoogleリーダーファンなら、Googleリーダーに似ているRSSリーダーサイトを探すべきです。

幸い、Googleリーダーに登録していたRSSのデータは、テイクアウトが可能です。まだ持ち出していない人でも、Google Readerのページから、7月15日まではテイクアウト可能です。ここからzipファイルをダウンロードすれば、その中に「subscriptions.xml」というファイルがあって、RSSデータとカテゴリ情報一式が登録されているデータが手に入ります。これさえ持っていれば、いつでも他のRSSサイトに引っ越せるというわけです。このファイルに対応していないRSSリーダーサイトは、その時点で候補から外してしまいましょう。

Googleリーダーが終わる前から、そして、終わってから。ずっと、乗り換え先のRSSリーダーサイトを探していました。候補先はすでに絞ってあります。でも、まだ完全には決まっていません。なぜならRSSリーダーは、デザインや操作性の他に、安定性やスピードも求められているからです。2〜3日で結論は出せません。また、他のRSSリーダーサイトも、Googleリーダーが終わってから急ピッチに改造を進めているところも多く、まだまだ安定していないのが現状です。

ということで、今までに試した中でGoogleリーダー乗り換え先のRSSリーダーサイトをあげておきます。

Googleリーダー乗り換え先のRSSリーダーサイト候補

livedoor Reader

真のGoogleリーダーファンがGoogleリーダー乗り換え先として全く使えないのが、日本人に人気の「livedoor Reader」。Googleリーダーとは、思想が根本的に違いすぎるRSSリーダーです。特に、「カテゴリ別にRSSを分けて、新しい順、あるいは古い順に一気読み」という使い方ができないので、いくら人気でも全く乗り換えられません。Googleリーダーとは決別して、心機一転別の操作方法を試してみたい人なら使えるかもしれません。Feedly

Googleリーダーの終了を受けて今一番人気なのが、「Feedly」。FeedlyのCloudサービスが始まるまで待って、Googleリーダーのデータをインポートして使ってみました。結果は…カテゴリはGoogleリーダーのものを引き継げるし、表示も似たようなものを選べる、サイドバーはオシャレだし、スマホ対応もいける…。でも違う。ところどころ、なんかGoogleリーダーと違う。そういうところが気になってしまうのがFeedly。表示形式を変えると画像が出てきたり出てこなかったり、メインコンテンツのコントラストが低くて見にくかったり、ちょっとした細かい違いがどうしても気になってしまいます。Feedlyしかなければ、CSSをいじってデザインをカスタマイズして使いますが、他にも自分の納得のいくRSSリーダーサイトを試したみた方がよさそうな使い勝手です。でも候補です。Curata Reader

倉田さん?Curata Reader?と気になって登録してみたのが、「Curata Reader」。Googleリーダーからの乗り換えもできて、カテゴリもそのまま表示可能です。デザインはシンプル。でもシンプルすぎて、物足りないかなぁというのがCurata Reader。THE OLD READER

いろいろRSSリーダーを試す中たどり着いたのが、「THE OLD READER」。デザイン、操作性、挙動…。「そうそう、俺が求めていたのはこれだったんだ!」と思い知らせてくれるのが、THE OLD READER。デザイン、操作性、挙動、完璧です。真のGoogleリーダーファン納得の作りがTHE OLD READERです。Feedlyにはなかった手応えが確実にあります。じゃあ、THE OLD READERで決定かというと、すでに言ったように「RSSリーダーは、デザインや操作性の他に、安定性やスピードも求められて」いるわけです。いくら見栄えが良くても、新着記事が表示されるまでに、たとえば「ブログが更新されてから3日後」とかでは使い物になりません。こればかりは、実際に使っていく中で確かめていくしかありません。安定性やスピードを確かめもしないで、「○○最高!オススメ!」とか言ってるニュースサイトやブログは信用なりません。お前本当にRSSリーダーサイト使ってるのか、と突っ込みたくなります。で、実際にTHE OLD READERの安定性とスピードはどうかというと、今月に入ってからすでに何度かサービスがダウンしていますし、データ取得も遅めです。記事をスクロールしていって、次の記事を読み込むタイミングも遅めのように感じます。自分の中で、まだ試用を続けています。

AOL Reader

「THE OLD READER」を初めて使ったときは、「これだ!」と思ったものの、まだまだRSSリーダーサイト探しはストップさせていません。そんな中発表されたのが「AOL Reader」です。サービスがスタートしてすぐ登録したので、すぐに使い始められました。AOL ReaderはまだBETA版で、細かいところにバグも見受けられます。それでも、操作性や挙動はGoogleリーダーとほとんど同じで使いやすいです。データをインポートして、カテゴリ別に一気に読めます。右にバナーが表示されているのだけが少し邪魔なところですが、Feedlyだって右にムダなスペースが存在しているので表示幅としては同じようなものです。「THE OLD READER」を使ったときにはこれで決まりかと思いましたが、AOL Readerが伏兵として新規にサービスを立ち上げて、そして一気に他を抜き去りそうな勢いです。今のところ、安定性・スピードでTHE OLD READERを上回っているように感じます。2013年07月08日 雑記

富士フイルムX-E1レビュー2-ボタン操作性編-

富士フイルムX-E1レビュー1-外観編-からの続きです。みんぽすからお借りしたX-E1

2013年07月07日 カメラ・写真

フィリップス ソニッケアー イージークリーン HX6520/50レビュー

PHILIPSの音波式電動歯ブラシsonicare EasyCleanの新型番「HX6520/50」を追加購入しました。

以前プロモーション用にもらった「HX6511/02」が気に入っていて、今でも毎日使っています(詳しくは、PHILIPSの音波式電動歯ブラシsonicare EasyCleanレビュー参照)。

今回、風呂場用と洗面所用でそれぞれ別々に使い分けようと思って、もう一本フィリップスのソニッケアーイージークリーンを買い増ししました。

型番が前回と違っていて、「HX6511/02」から「HX6520/50」へと変わっていました。

違いは…

以前プロモーション用にもらった「HX6511/02」が気に入っていて、今でも毎日使っています(詳しくは、PHILIPSの音波式電動歯ブラシsonicare EasyCleanレビュー参照)。

今回、風呂場用と洗面所用でそれぞれ別々に使い分けようと思って、もう一本フィリップスのソニッケアーイージークリーンを買い増ししました。

型番が前回と違っていて、「HX6511/02」から「HX6520/50」へと変わっていました。

違いは…

2013年07月06日 雑記

【誰だっけ】前首相のツイッターアカウントが悲しい…

みなさん、前首相がだれだったか覚えていますか?

正解は…

民主党の野田佳彦さんです。

その野田さん、実はツイッターをやっているんですね。

ツイッターでは偽物アカウントがたくさん作られてしまう状況にあるため、有名人の場合、そのアカウントが本物かどうかを必ず確認しなければいけません。

ツイッターとしても、そういう状況に備えて「認証済みアカウント」という仕組みを取り入れています。ツイッターのページに「認証バッジ」が表示されていたら、それはTwitter公認の本物アカウントであることが保証されているというわけです。

ということで、前首相の野田よしひこさんのツイッターページを開いてみました。

フォロワー、たった238人!?

正解は…

民主党の野田佳彦さんです。

その野田さん、実はツイッターをやっているんですね。

ツイッターでは偽物アカウントがたくさん作られてしまう状況にあるため、有名人の場合、そのアカウントが本物かどうかを必ず確認しなければいけません。

ツイッターとしても、そういう状況に備えて「認証済みアカウント」という仕組みを取り入れています。ツイッターのページに「認証バッジ」が表示されていたら、それはTwitter公認の本物アカウントであることが保証されているというわけです。

ということで、前首相の野田よしひこさんのツイッターページを開いてみました。

フォロワー、たった238人!?

2013年07月05日 雑記

今週のマガジンに「はてなダイアリー」が登場!

上場を目指している株式会社はてな。

はてなの主力サービスの一つであった「はてなダイアリー」は、「はてなブログ」へと謎の移行が進んでいます。正直、ダイアリーとブログの違いがイマイチわかりません。はてなの代表取締役であり元プロカメラマンのjkondoさんは、「はてなダイアリー」から「はてなブログ」へとすでに乗り換えています。「はてなダイアリー」はもう過去のものになってしまったのでしょうか。

以前、はてなの近藤社長はこんな発言をしていました。

「ブログは一過性のブームだから、1、2数年後には沈静化」と言っていたのに、なぜか何年も経ってから、はてな“ブログ”を作り始めました。

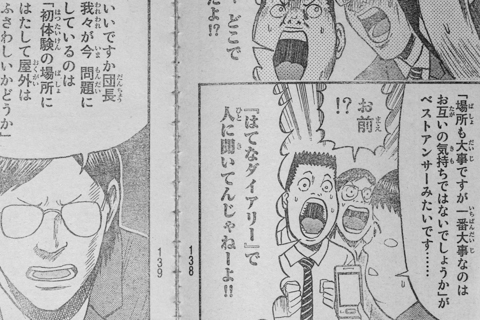

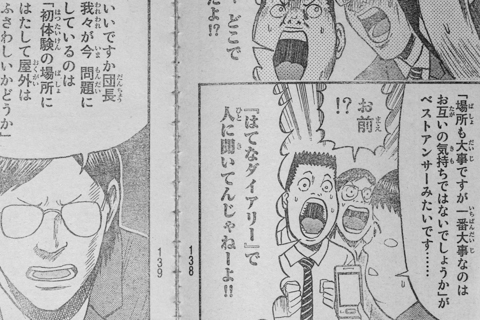

その古くさくなってしまった「はてなダイアリー」が、今週の週刊少年マガジンに登場しました。「我妻さんは俺のヨメ 」という、マガジンSPECIALから週刊少年マガジンに昇格移籍するほど人気のマンガに載っています。「このマンガがすごい! 2013

」という、マガジンSPECIALから週刊少年マガジンに昇格移籍するほど人気のマンガに載っています。「このマンガがすごい! 2013 」の第37位にランクインしたほどのマンガです。

」の第37位にランクインしたほどのマンガです。

さて、記念すべきマガジンでの「はてなダイアリー」登場シーンは…

「はてなダイアリー」って、人に質問する場所だったのでしょうか!?

はてなの主力サービスの一つであった「はてなダイアリー」は、「はてなブログ」へと謎の移行が進んでいます。正直、ダイアリーとブログの違いがイマイチわかりません。はてなの代表取締役であり元プロカメラマンのjkondoさんは、「はてなダイアリー」から「はてなブログ」へとすでに乗り換えています。「はてなダイアリー」はもう過去のものになってしまったのでしょうか。

以前、はてなの近藤社長はこんな発言をしていました。

「国内でブログが流行しだしたので、宣伝効果を狙って“はてなダイアリーもブログです”と言ってはいるが、もともとブログとは関係ない、オリジナルのサービスとして始めた。ブログは一過性のブームだから、1、2数年後には沈静化し、いくつかのブログポータルがつぶれるような事態になるだろう。その時にも何事もなかったかのように涼しい顔をしてダイアリーを続けていたい」

自分の手でネットを“進化”させたい――「はてな」社長の夢 (1/2) - ITmedia ニュース

「ブログは一過性のブームだから、1、2数年後には沈静化」と言っていたのに、なぜか何年も経ってから、はてな“ブログ”を作り始めました。

その古くさくなってしまった「はてなダイアリー」が、今週の週刊少年マガジンに登場しました。「我妻さんは俺のヨメ

さて、記念すべきマガジンでの「はてなダイアリー」登場シーンは…

「場所も大事ですが一番大事なのはお互いの気持ちではないでしょうか」がベストアンサーみたいです……

お前!?

「はてなダイアリー」で人に聞いてんじゃねーよ!!

「はてなダイアリー」って、人に質問する場所だったのでしょうか!?

2013年07月04日 はてな

富士フイルムX-E1レビュー1-外観編-

みんぽすから、富士フイルムの「フジノンレンズ XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS」をお借りしました。レンズだけ借りても富士フイルムXマウントのカメラを持っていないと宝の持ち腐れなので、一緒に「X FUJIFILM レンズ交換式プレミアムカメラ」もお借りしました。機種は、「FUJIFILM X-E1」です。

これです。

みんぽすから製品を借りられるのは、みんぽすにモノフェローズとして参加しているからです。モノフェローズになると、無償で製品を借りられて(抽選に当たれば、ですけど)、無償で好き勝手にレビューを書くことができます(事実無根や誹謗中傷はダメです)。というわけで、今回は初めて富士フイルムのカメラとレンズをお借りしました。

17032-2657-292895

X FUJIFILM レンズ交換式プレミアムカメラについて

■FUJIFILM X-Pro1一年半くらい前、富士フイルムが単独でAPS-Cサイズのミラーレス一眼を作っているという噂が立ちました。本当にミラーレス一眼に参入するのか、レンズはどうするのか、興味津々でした。

それで、2012年2月18日に「FUJIFILM X-Pro1」が発売されました。

X-PRO1

「デカっ!何これ、フルサイズか中判デジタルくらいのイメージセンサーでも積んでんじゃないの?」

と思ってしまうくらい大きくて、そして興味も一気に冷めました。

「もしかして写真で見ると大きく見えるだけで、実際に手に持ってみたら小さかったり?」と思って、カメラ売り場まで行って手に持ってみました。やっぱりあり得ないくらい大きかったです(重さはそれほどでもありませんでしたが)。

■FUJIFILM X-E1

そして、2012年11月17日、Xマウントの新機種が発売されました。「FUJIFILM X-E1」です。

X-E1

「あぁ、けっこう小さくなったね。でも高さ、横幅、厚み、それぞれまだ頑張れそう」

でした。X-PRO1よりは小さくなりましたが、まだ全体的に大きくて、まだまだ頑張れそうな気配がありました。

X-PRO1は、ハイブリッドマルチビューファインダーという、光学ファインダー(OVF)と電子ビューファインダー(EVF)を切り替えられる特殊な機能が付いていたので、大きさや価格に限界があったのだと思われます。X-E1はOVFをなくして、EVFとLCDになりました。

EVFは、実用になるものがあまり多くないイメージだったので(パナソニックGH2もソニーNEX-7も使い物にならなかった)、「EVFを外したら、富士フイルムはどこまで小さくできるのだろう」という期待がありました。

■FUJIFILM X-M1

そしてそして、先週、Xマウントの新機種が発売されました!「FUJIFILM X-M1」です。

X-M1

「おっ、ついに小さくなって、デザインも良くなった!」

7月27日(ブラウンは9月)発売予定で、まだ実物を触っていないので詳しいことはわかりませんが、横幅、高さとも完璧なサイズになりました。これ以上小さくする必要性はほとんどなさそうです。実際に持ってみないとわかりませんが、ボディの厚みがどれくらいなのかは少し気になるところです。

X-M1ではOVFもEVFも外して、3.0型チルト式液晶モニター搭載の最新のデジカメっぽいデザインになりました。好みのデザインです。

今回お借りしたのはX-E1

さて、今回お借りしたのは、X-M1ではなく、X-E1です。みんぽすで募集が始まったとき、X-M1はまだ発表されていなかったので、その兄貴分X-E1です。まずはX-E1の外観写真でも撮って載せておきます。

2013年07月03日 カメラ・写真

[Z]ZAPAブロ~グ2.0が10年目に突入しました

当ブログ「[Z]ZAPAブロ~グ2.0」が10年目に突入しました。

2004年7月にライブドアブログで始めて、その後2006年1月に今の「https://zapanet.info/blog/」のアドレスに移ってきました。

ライブドアブログ時代の過去記事もすべて移転してあるので、ちょうど9年分のログがこのブログにたまったことになります。今月から10年目に突入です。

目標というのは昔も今もありませんが、とりあえずの一区切りとして、満10年を目指していきたいです。

目指すも何も、「やめない限りブログは続く」のですけどね。更新ペースは人それぞれなので、毎日いくつ書いても、何日かに一回書いても、月に一回でも、年に一回でも、やめない限りブログは続きます。

自分でブログをやめるか、何か理由があってブログをやめさせられてしまうか(ブログ運営元がサービス提供をやめてしまったり、サーバーの更新ができなかったり)、そういう事情がない限り、ブログは続きます。

「ブログは毎日書くものだ」と大きな声で叫ぶ人もいます。自分は、「ブログは書きたいときにだけ書けばいい。休みたいときは休んだ方がいい」と思っています。やめたくなったら、やめてしまえばいいですね。

2004年7月にライブドアブログで始めて、その後2006年1月に今の「https://zapanet.info/blog/」のアドレスに移ってきました。

ライブドアブログ時代の過去記事もすべて移転してあるので、ちょうど9年分のログがこのブログにたまったことになります。今月から10年目に突入です。

目標というのは昔も今もありませんが、とりあえずの一区切りとして、満10年を目指していきたいです。

目指すも何も、「やめない限りブログは続く」のですけどね。更新ペースは人それぞれなので、毎日いくつ書いても、何日かに一回書いても、月に一回でも、年に一回でも、やめない限りブログは続きます。

自分でブログをやめるか、何か理由があってブログをやめさせられてしまうか(ブログ運営元がサービス提供をやめてしまったり、サーバーの更新ができなかったり)、そういう事情がない限り、ブログは続きます。

「ブログは毎日書くものだ」と大きな声で叫ぶ人もいます。自分は、「ブログは書きたいときにだけ書けばいい。休みたいときは休んだ方がいい」と思っています。やめたくなったら、やめてしまえばいいですね。

2013年07月02日 お知らせ