SIGMA Photo Pro 5.5でモノクローム現像を極める1

2013年03月02日 カメラ・写真

最大3万円キャッシュバック付きのシグマのデジタルカメラDP3Merrill が2月22日に発売されました。DP3の新機能に合わせるように、シグマ純正現像ソフト

が2月22日に発売されました。DP3の新機能に合わせるように、シグマ純正現像ソフト

SIGMA Photo Pro 5.5も、2月21日からダウンロード可能となっています。 新しいSIGMA Photo Pro(以下SPP)には、今までになかった新しい機能が追加されました。それは、モノクローム専用のインターフェースです。SD1、SD1Merrill、DP1Merrill、DP2Merrill、DP3MerrillのRAWデータなら、すでに撮影済みの写真であっても、モノクロ現像が可能となっています。

というわけで、SPP5.5でモノクローム現像を試してみた結果を備忘録として残しておきます(すでに先月実験済みです)。第1回目は、モノクロームモードで重要となる「カラーミキサー」について調べてみた結果です。

ただ、一回クリックしてすぐモノクロームモードに移動するかというと…こんなダイアログが出てきます。

最初の一回だけかと思ったら、全画像に対して、毎回このダイアログが表示されます。最悪です。最悪のインターフェースです。SPP5.5をインストールすると、SPP5.4.1は上書きされて、もう起動できないのですから、こんなダイアログが毎回出てくる必要はありません。しかも古いSPP5.4.1は、すでにシグマから公式に配布されてもいないので、古いバージョンへの気遣いは不要です。どうしてもダイアログを出したいのであれば、「次回からは表示しない」のチェックボックスでも用意して、表示させないオプションを用意しておくべきです。

さて、気を取り直して、モノクロームモードの現像に挑戦してみましょう。

SIGMA Photo Pro 5.5も、2月21日からダウンロード可能となっています。 新しいSIGMA Photo Pro(以下SPP)には、今までになかった新しい機能が追加されました。それは、モノクローム専用のインターフェースです。SD1、SD1Merrill、DP1Merrill、DP2Merrill、DP3MerrillのRAWデータなら、すでに撮影済みの写真であっても、モノクロ現像が可能となっています。

というわけで、SPP5.5でモノクローム現像を試してみた結果を備忘録として残しておきます(すでに先月実験済みです)。第1回目は、モノクロームモードで重要となる「カラーミキサー」について調べてみた結果です。

1.SPPのモノクロームモードへ移行

SPP5.5を起動すると、今までと違う部分がすぐに見つかります。「カラー」と「モノクローム」がタブで選択式になっています。「モノクローム」をクリックすると、Foveon X3ダイレクトイメージセンサーで得られた3層の情報から、専用のモノクローム処理が可能となります。

ただ、一回クリックしてすぐモノクロームモードに移動するかというと…こんなダイアログが出てきます。

最初の一回だけかと思ったら、全画像に対して、毎回このダイアログが表示されます。最悪です。最悪のインターフェースです。SPP5.5をインストールすると、SPP5.4.1は上書きされて、もう起動できないのですから、こんなダイアログが毎回出てくる必要はありません。しかも古いSPP5.4.1は、すでにシグマから公式に配布されてもいないので、古いバージョンへの気遣いは不要です。どうしてもダイアログを出したいのであれば、「次回からは表示しない」のチェックボックスでも用意して、表示させないオプションを用意しておくべきです。

さて、気を取り直して、モノクロームモードの現像に挑戦してみましょう。

2.Foveonモノクロームは、カラーミキサーが大事!

モノクロームモードへ移行しても、露出、コントラストなどの画像補正パラメータはカラーモードと同じです。大きく違うのは、「カラーミキサー」と「フィルムグレイン」です。フィルムグレインは、フィルムっぽく画像加工するだけなので置いておくとして、気になるのはカラーミキサーです。通常カラーミキサーは、R、G、Bのバランスで明るさなどを調整できます。SPP5.5では、このように各色のバランスを調整できるようになっています。

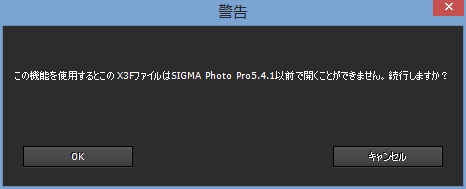

ただし、Foveon X3ダイレクトイメージセンサーは、R、G、B各色の光を同じ効率で取り込めているわけではありません。普通のデジカメはベイヤー式イメージセンサーが採用されていて、光を取り込む層は一層です。それに対して、X3ダイレクトイメージセンサーはBとGとRの三層で光を取り込んでいます。ベイヤー式のように、各色を補間で再現するのとは違い、X3ダイレクトイメージセンサーは各色を各層でダイレクトに光を取り込んでいます…と言いたいところですが、それは理論上の話です。各層には当然厚みがあるわけで、最上部のB層では完璧な光が届いていますが、最下部のR層では光をとらえにくくなっています。厳密には、一層目がBGR、二層目がGR、三層目がRの光をとらえて、そこから各色の輝度を計算していると予測されます。光が弱いとき、光が複雑なとき、光が斜めから入ってくるとき…Foveonセンサーの色再現が厳しくなる状況が目に浮かびます。

さて、上記のFoveon特性を踏まえると、一番多く光を取り込んでいて、ノイズが少ないと思われる色層はどれでしょうか?そう、最上層のブルー層ですね(厳密にはRGBすべての輝度情報が記録されていると予想されます)。今回のSPP5.5で追加されたモノクロームモードが、各層の輝度情報からモノクロ画像を現像するのであれば、ブルー100%はノイズが少なく、レッド100%はノイズが多いと予想できます。

というわけで、それぞれカラーミキサーをいじって画像を出力してみました。カラーミキサーをいじる際は、視覚的なバーで表示するよりも、このように数値表示にしてからいじった方が間違いがなく正確です。

このようにすれば、確実にブルー100%で現像できます。

3-1.ISO6400画像をカラーモードで現像

まずはシグマDP2 Merrill

ノイズまみれで本当にひどいですね。色が薄いだけでもひどいのに、本来存在しないはずの紫や黄緑がまだらに写っていて、本当に気持ち悪いです。

3-2.ISO6400画像をカラーモードの彩度0で現像

次にカラーモードの画像を彩度0にして、白黒画像にしてみます。

カラーモードとは違い、色の気持ち悪さはなくなりました。しかし、細部のシャープさがゆるいように見えます。

3-3.ISO6400画像をモノクロームモード(デフォルト)で現像

次はいよいよ、SPP5.5で初搭載されたモノクロームモードで現像してみます(以下モノクロームモードでは、すべてノイズリダクションは切って、画像補正もなしで現像しています)。最初の画像は、カラーミキサーはデフォルトのまま現像してみました。

カラーモードでの現像に比べると、細部の緩さがなくなり、シャープになりました。ただ、なんだかチリチリした画像です。

3-4.ISO6400画像をモノクロームモード(Red100%)で現像

次に、カラーミキサーをいじり、レッド100%で現像してみました。

最下層R層で取り込んだ画像がこれだと思われます。思っていたよりもシャープさは残っていますが、チリチリしています。

3-5.ISO6400画像をモノクロームモード(Green100%)で現像

次にグリーン100%で現像してみました。

レッドよりもさらにチリチリしていて気持ち悪い画像が出てきました。これがグリーン100%です。

3-6.ISO6400画像をモノクロームモード(Blue100%)で現像

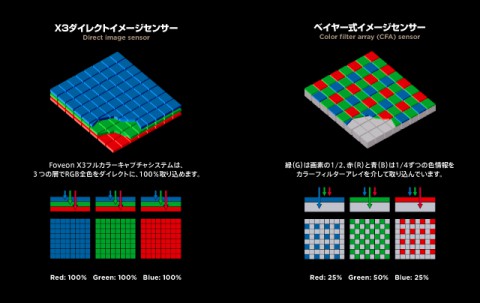

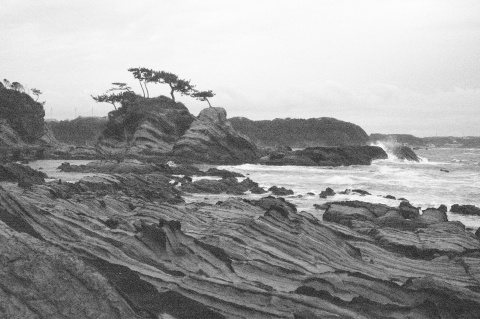

で、いよいよ一番多く光を取り込んでいると思われるブルー100%で現像してみました。

上の2枚と比べて明らかにコントラストが高く、ちりちり感もなく、シャープさの高い画像が出てきました。が、残念なことに縦横にノイズが走っています。これが以前話題になったMerrillセンサーの縞ノイズの正体ですね。現在はSPPの進化により、バンディングノイズリダクションであまり気にならなくはなりましたが、この縞ノイズは最上層で発生していたようです。このモノクローム画像も、バンディングノイズリダクションをかけると、もう少し縞模様が気にならなくなります。カラーモードの場合、ISO6400では上の3-1の画像のように、あまりにもひどい画像で使い道がありませんでした。今回のモノクロームモードだと、ISO6400でもいろいろ使い道がありそうです。

4.フィルムグレインはお好みで

フィルムグレイン機能も追加されたので、これも試してみました。

ISO6400ではいろいろノイズが乗ってしまっているので、それにフィルムっぽいノイズを追加して、フィルム写真のような仕上がりにするモードのようです。お好みで使えると思います。このフィルムグレインが気に入ったのなら、あえてISO6400で撮影することによって、撮影の幅も広がるかもしれません。

5.モノクロームモードとカラーミキサーの関係のまとめ

以上、カラーモードからのモノクローム現像、モノクロームモードでのカラーミキサーをいじってのモノクローム現像をそれぞれ試してみました。高感度撮影時でのコントラストとシャープ感を取るなら圧倒的にブルー100%が良さそうです。ただ、バンディングノイズが乗ってしまうので、ノイズリダクションやフィルムグレインのバランス取りも重要かもしれません。三層すべてを使ったノーマルのモノクローム現像も、各層を混ぜ合わせたような感じになり、それほど悪くありません。カラーモードのようなシャープさが失われた画像になるわけではないので、カラーミキサーをいじらずにそのままの現像でも良さそうです。というわけで、SPP5.5で追加されたモノクロームモードで、カラーミキサーをいじってみた結果でした。あえて差の付きやすい高感度ISO6400の画像を元にして実験してみました。傾向性がわかれば、低感度時にも応用させやすいですからね。SPP5.5のモノクロームモード、けっこう使えそうな感じです。

次回は、「SPPを一切使わずに、DP2 MerrillのX3F現像をしてみる-ポートレート編-」で気になっていた、肌の再現性について試してみます。モノクロームモードにより、Foveonでもポートレート写真が可能になったかどうかを実験してみます。

続き:SIGMA Photo Pro 5.5でモノクローム現像を極める2

番外編:シグマはもっとソフトウェアの充実を

今回SPP5.5をいじってみて、SPP5.5がバグだらけなのがすぐわかりました。動作も異常に遅いし、完成度は低いです。画像補正のスライダーバーひとつとっても、気持ちの良い操作とは言えません。errorが発生して現像できなくなったり、ユーザーに苦労をかけすぎです。シグマユーザーが増えれば増えるほど、シグマのカメラで撮影された写真が増えれば増えるほど、SPPでの苦行の時間もそれに比例して増えることを自覚すべきです。Foveon X3ダイレクトイメージセンサーを採用しながら、ここまでモノクロームモードの登場が遅れたのはリソースの問題らしいですが、もっと現像ソフトへのリソースを割くべきです。ライカからモノクロ専用デジタルカメラ、ライカMモノクロームの発売が決定されたときには、すぐにFoveonセンサーでもモノクロームモードを追加する判断を下せるくらいのリソースは常に用意しておくべきです。現状、シグマは現像ソフトウェアを軽視しすぎているように感じます。特に、RAW現像しないと本領を発揮しないカメラだと認識しておきながら、その現像に必須なソフトウェアの完成度を重視しない方針には納得できません。苦労をしているのは、大切なシグマユーザーなのですから。

シグマのソフトウェア開発者の限界なのかどうかはわかりませんが、ここをこうすればもっと良くなる、という点があまりにも多すぎます。「SPPを一切使わずに、DP2 MerrillのX3F現像をしてみる-風景編-」のときは、自分でモノクローム現像ソフトを作ってしまおうかと考えたくらいで、もっとSPPの完成度を高めるべく頑張ってもらいたいものです。自分がプロデュースするなら、もっとAdobeのLightroom